DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’OCÉAN

La Première Guerre mondiale n’affecte pas seulement les Canadiens qui se battent en Europe : elle touche aussi de façon significative ceux qui sont restés au pays.

L’économie en temps de guerre

La Première Guerre mondiale entraîne une énorme pression économique sur le pays. En 1918, le gouvernement canadien est rendu à dépenser plus d’un million de dollars par jour pour l’effort de guerre. Il envoie également une grande quantité de ressources en Europe pour soutenir les armées canadienne et britannique.

Explore : Il faut beaucoup de ressources pour équiper convenablement le Corps expéditionnaire canadien. Explorez la boîte d’approvisionnement pour voir quelques exemples des ressources requises.

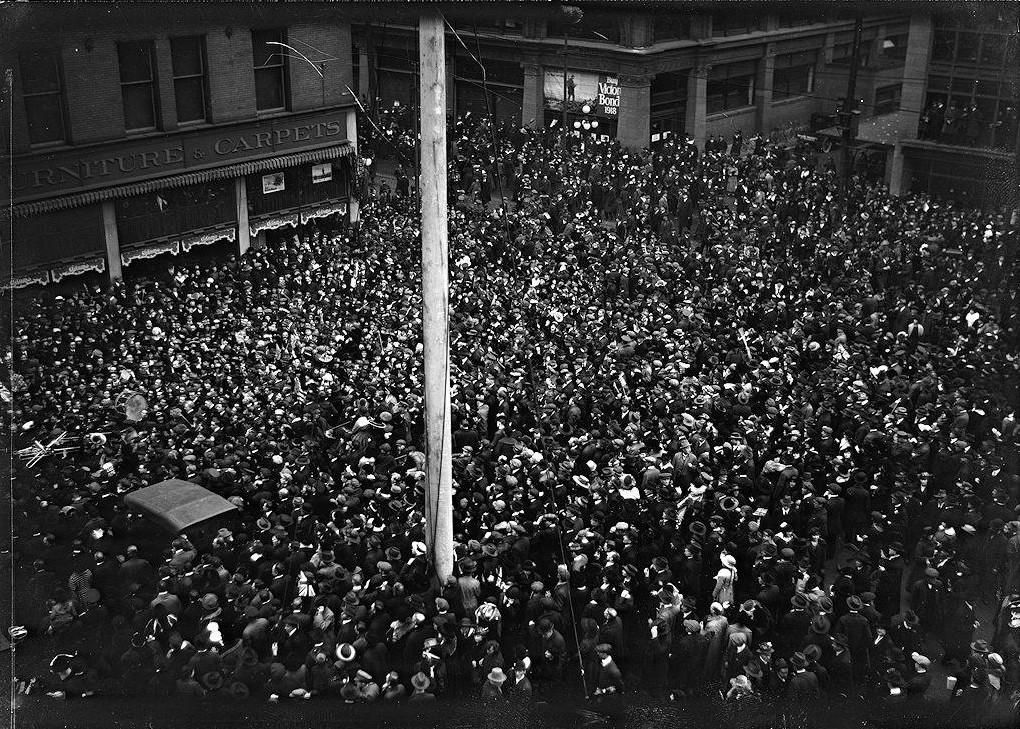

Pour alléger la pression économique, le gouvernement canadien impose des taxes sur certains produits et services de base, ce qui inclut les billets de train et les télégrammes. En 1917, il instaure la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, un précurseur des lois actuelles sur l’impôt sur le revenu. De nombreux Canadiens patriotiques contribuent volontairement à soutenir l’économie du pays en achetant des obligations de la Victoire ou des timbres d’épargne de guerre. La campagne des obligations de la Victoire permet de récolter plus de deux milliards de dollars pour l’effort de guerre.

Le soutien aux fermes canadiennes

Dès 1914, les gouvernements canadien et provinciaux se sont engagés à fournir des denrées alimentaires pour soutenir l’effort de guerre. Les fermes devaient produire davantage de nourriture pour répondre à la demande, mais de nombreux ouvriers agricoles sont partis combattre en Europe. En retour, des milliers d’élèves, trop jeunes pour combattre, se sont portés volontaires et ont rejoint le programme Soldiers of the Soil (Soldats de la terre). Ce programme national envoyait des étudiants des villes aider dans les fermes à travers le pays. En Ontario, de nombreuses femmes ont rejoint le Farm Service Corps (Corps de service agricole). Ces « fermières » travaillaient dans les fermes, s’occupant de tout, de la récolte des légumes à la mise en conserve des fruits.

Le rationnement devient également un aspect important de la vie quotidienne. Les Canadiens limitent leur consommation de certains produits, dont la viande rouge, la farine blanche et le sucre blanc, et ce, dans le but d’assurer qu’il y ait suffisamment de ces produits pour qu’ils soient envoyés outre-mer. Plusieurs familles et organisations locales créent des jardins de légumes, souvent appelés des jardins de la Victoire, pour augmenter leur approvisionnement alimentaire. À mesure que la production de produits de guerre augmente, les Canadiens doivent rationner d’autres biens de consommation, tels que la laine, le blé, le fer et le charbon.

Plusieurs façons de servir

De nombreux Canadiens souhaitent participer à l’effort de guerre, mais ne sont pas admissibles à aller se battre en Europe. Ils trouvent donc différents moyens de servir leur pays à partir de leur maison. Par exemple, les hommes considérés médicalement inaptes au combat peuvent toujours joindre l’armée pour répondre à des besoins locaux. Certains d’entre eux choisissent plutôt de rejoindre des groupes locaux de garde civile, qui ont pour objectif de protéger les communautés contre d’éventuelles menaces pendant que l’armée est occupée à l’étranger.

Les collectes de fonds sont un autre moyen important de soutenir l’effort de guerre. Des groupes de femmes organisent des bazars et vendent des produits faits maison pour amasser de l’argent pour les membres de l’armée et leur famille. Les femmes et les enfants tricotent des chaussettes, des foulards et d’autres vêtements pour des organismes, comme le Canadian Field Comforts Commission, qui les distribuent ensuite au personnel de l’armée au front avec d’autres produits, tels que du savon et des cannes de nourriture. Parfois, les gens cachent dans les paquets des messages inspirants pour aider les troupes à garder le moral.

Malgré l’existence d’un grand nombre d’organismes dédiés à l’effort de guerre au Canada, la majorité de l’argent récolté par les Canadiens va à l’un de ces trois organismes : le Fonds patriotique canadien, la Croix rouge et la branche militaire du YMCA.

Réfléchis : Comment ces organismes contribuent-ils à l’effort de guerre ? Observons le travail de chacun.

Le Fonds patriotique canadien

Toronto Public Library

Présidé par sir Herbert Brown Ames, philanthrope montréalais et membre du parlement, le Fonds patriotique canadien est un organisme privé dont le but est d’aider les familles des Canadiens servant outre-mer. En plus d’offrir un soutien financier, l’organisme dispose de bénévoles qui agissent à titre de travailleurs sociaux et fournissent une aide sociale directe aux familles.

La Croix rouge

Toronto Public Library

Fondée en 1863, la Croix rouge veille sur les victimes de la guerre, autant militaires que civiles. Par exemple, elle fournit de l’aide et du matériel médical aux hôpitaux militaires, transmet des colis réconfort aux soldats au front et aide les réfugiés civils. Elle veille également sur les soldats blessés, apporte son aide aux prisonniers de guerre et fait des recherches sur les soldats portés disparus pendant leur service.

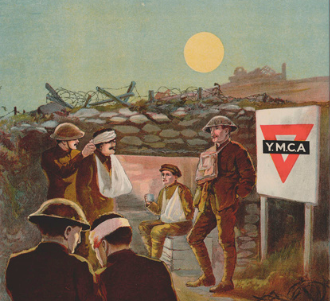

Le YMCA

Library and Archives Canada

Le Young Men’s Christian Association (YMCA) crée sa branche militaire en 1866 pour soutenir les troupes durant les raids de Fenians. Durant la Première Guerre mondiale, le YMCA met à la disposition des soldats déployés des espaces où ils peuvent se reposer, apprendre et se divertir. L’organisme envoie aussi des « colis réconfort » et distribue des articles de papeterie pour que les soldats puissent écrire des lettres à leurs proches.

Transformation du rôle des femmes

L’époque entourant la Première Guerre mondiale est également mouvementée pour les femmes qui commencent à acquérir une plus grande indépendance économique et à obtenir des privilèges politiques. Des changements juridiques leur permettent de posséder des propriétés, de contrôler leurs propres finances, et de signer des contrats et des testaments. Elles peuvent maintenant poursuivre leur éducation, et plusieurs ont saisi la chance de travailler à l’extérieur de la maison.

Un portrait de ceux et celles qui rendent service

Lois Allen

Fermière

Biographie

En 1918, Lois Allen étudie à l’Université Queens à Kingston, en Ontario, lorsqu’elle décide de joindre le Corps du service agricole. Elle fait partie des 100 femmes qui travaillent à l’usine de confiture E.D. Smiths and Son à Winona, en Ontario, où elle écosse des baies durant le printemps 1918. Le travail à l’usine est long et difficile. Une journée typique pour Allen et les autres « farmerettes » (nom donné aux membres du Corps du service agricole) implique dix à douze heures de travail. Malgré le dur labeur, Allen considère qu’être une « farmerette » est une façon de faire sa part.

Gerald S. Andrews

Soldat de la terre

Biographie

En 1918, Gerald Smedley Andrews est en neuvième année à l’école secondaire Kelvin de Winnipeg, au Manitoba, lorsque des officiers se présentent à son école pour recruter des élèves et en faire des « soldats de la terre ». Désireux de servir, mais trop jeune pour s’enrôler, Smedley Andrews profite de l’occasion. Pendant plus de cinq mois, il travaille comme laboureur sur une ferme à grains à Purves, au Manitoba. À la fin de son service, il reçoit une médaille de bronze et un certificat de service et de bonne conduite. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il s’enrôle dans l’armée et travaille avec le Génie royal du Canada à mener des enquêtes sur le terrain. Après la guerre, il devient l’arpenteur général de la Colombie-Britannique. Plus tard, quand il repense à sa période comme soldat de la terre, il affirme que ses expériences à Purves ont certainement contribué à sa réussite dans la vie.

Mary E. Plummer

Canadian Field Comforts Commission

Biographie

Mary Elizabeth Plummer fait partie des premiers partisans de l’effort de guerre. Seulement quelques semaines après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, elle amasse, avec l’aide des autres membres du comité de Canadian Women’s Hospital Ship Fund, plus de 100 000 $ destinés à financer un navire-hôpital. En octobre de la même année, elle se rend en Angleterre avec le premier contingent canadien pour diriger l’organisme Canadian Field Comforts Commission alors nouvellement créé, qu’elle servira jusqu’en 1919. Plummer travaille en banlieue de Moore Barracks, à Shorncliffe. Elle organise la création et la distribution aux membres du Corps expéditionnaire canadien de colis réconfort. En 1916, elle devient capitaine honoraire.

L’opposition à la guerre

Évidemment, la guerre ne fait pas l’unanimité dans tout le Canada. Au Québec, en particulier, une grande partie de la population s’oppose grandement à l’idée de participer à un conflit qui lui semble très éloigné de ses intérêts. Toutefois, cette opposition ne se ressent pas uniquement au Québec. En effet, plusieurs groupes de la société canadienne, francophones comme anglophones, s’opposent à la guerre et, plus spécifiquement, à la conscription. C’est le cas des syndicats, des fermiers et des suffragettes.

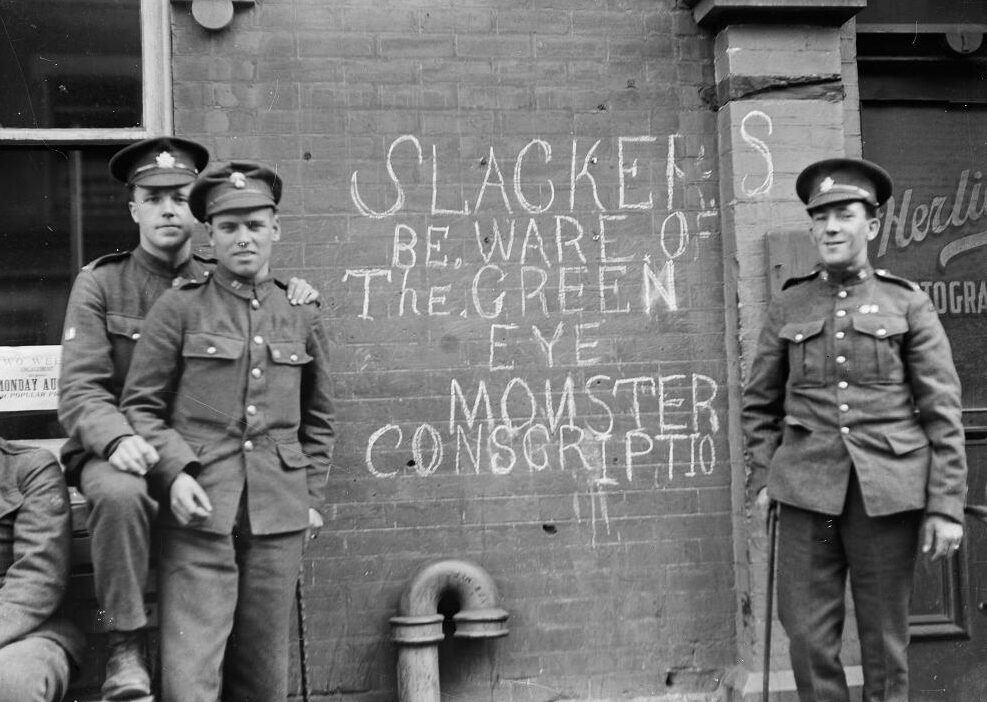

L’opposition à la guerre n’est cependant pas une position populaire. En effet, même les grands critiques de la conscription sont, pour la plupart, en faveur d’une participation militaire en Europe. De nombreux Canadiens soutiennent même fortement la guerre. En 1917, à Toronto, les vétérans blessés qui ont l’habitude de se rassembler à une place appelée Shrapnel Corners, située près d’un hôpital militaire local, se mettent à écrire plusieurs graffitis pro-conscription comme “DOWN WITH THE SLACKER” – « slacker » est un terme péjoratif pour désigner les jeunes ne s’étant pas enrôlés.

Malgré l’opinion publique, le taux de recrutement baisse à mesure que les nouvelles des terribles batailles menées en Europe atteignent la population. Plusieurs jeunes considèrent que travailler à la maison pour soutenir l’effort de guerre est préférable au fait de risquer leur vie en Europe.

La crise de la conscription

Devant le grand besoin de nouvelles recrues, le premier ministre canadien Robert Borden rompt l’une de ses grandes promesses et adopte le 29 août 1917 la Loi du service militaire, qui autorise la conscription. Beaucoup de gens protestent contre cette décision, surtout au Québec, où le soutien à la guerre est moins important qu’ailleurs au Canada. Afin de solidifier ses appuis, Borden déclenche une nouvelle élection en 1917 sous le thème de la conscription. Bien qu’il remporte aisément l’élection en gagnant contre son rival et chef de file du mouvement anti-conscription, Wilfrid Laurier, l’élection devient l’une des plus controversées de l’histoire canadienne.

Les objecteurs de conscience

Lorsque la conscription devint obligatoire, des centaines de jeunes protestent ouvertement et refusent de devenir soldat. Ils sont considérés comme des « objecteurs de conscience ». Pour ces personnes, les raisons pour s’opposer à la conscription sont diverses. Par exemple, plusieurs sont motivées par des convictions religieuses. En Ontario et dans l’Ouest canadien, beaucoup de communautés mennonites, quakers et des adventistes du septième jour demandent notamment au gouvernement fédéral des exemptions de service pour leurs membres. D’autres personnes s’opposent à la guerre pour des raisons politiques, par conviction pacifiste ou par opposition à ce qu’ils perçoivent être une guerre impérialiste.

Avec un nouveau gouvernement et un appui solide à travers le Canada anglophone, Borden peut ainsi aller de l’avant avec la conscription. Toutefois, la question n’est pas entièrement réglée, et les tensions sont plus vives que jamais dans la province. Le 28 mars 1917, à Québec, le citoyen Joseph Mercier est arrêté par des policiers pour ne pas s’être présenté au bureau de recrutement. Une foule de 2 000 personnes se rassemblent rapidement au lieu d’arrestation, demandant la libération du jeune homme. S’il réussit à être rapidement libéré, les tensions ne baissent pas.

Durant les jours suivants, plusieurs rassemblements sont organisés dans la ville afin de protester contre la conscription. Des journaux pro-conscriptions, des postes de police et des bâtiments militaires sont particulièrement visés par des manifestants et des vandales. Craignant un débordement dans toute la province, les autorités y envoient l’armée. Le 1er avril 1917, face à une foule hostile, l’armée ouvre le feu et provoque quatre décès et plus d’une trentaine de blessés. La loi martiale est instaurée quelques jours plus tard, mettant un terme aux manifestations.