CE QUI SE PASSE AU FRONT

La jeune armée canadienne participe à beaucoup de batailles au cours des quatre années que dure la guerre. Malgré qu’elle en sort plusieurs fois victorieuse, la victoire s’obtient au prix de nombreuses vies.

Réfléchis : Observez le nombre de victimes associé à chaque bataille. Qu’est-ce qui peut expliquer des nombres aussi élevés ?

La bataille de la crête de Vimy

Au début de 1917, le Corps canadien est chargé de s’emparer de la crête de Vimy. Les Français et les Britanniques subissent beaucoup de pertes en tentant à plusieurs reprises de conquérir la position, mais sans succès. Cela prouve que la crête est bien protégée par les Allemands qui n’ont aucune intention de la perdre.

En retour, les Canadiens doivent mettre en application les leçons apprises durant leurs expériences de combat (et celles de leurs alliés) pour planifier soigneusement une opération qui leur permettra de réussir.

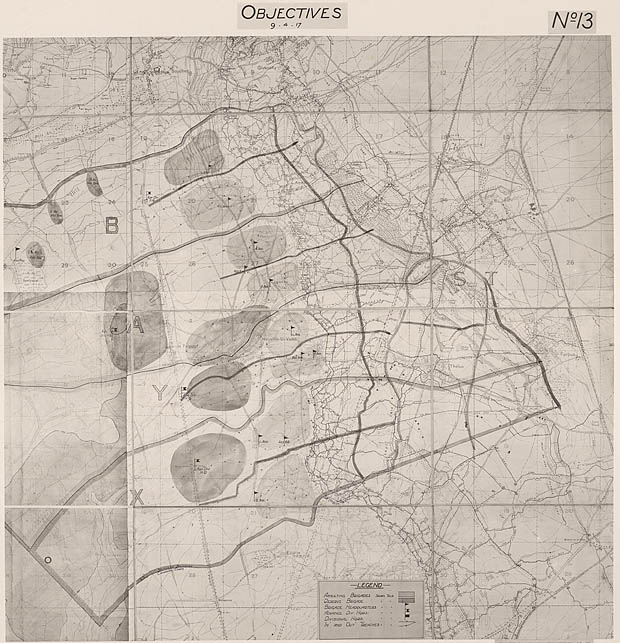

La reconnaissance aérienne aide à repérer les emplacements vitaux des ennemis. Les positions des artilleries et des systèmes de tranchée des Allemands sont localisées et détruites en grande partie avant l’arrivée de l’infanterie, grâce à l’étroite coordination entre les pilotes et les artilleurs. Les préparations en vue d’attaquer Vimy comprennent aussi des excavations souterraines de grande envergure. En effet, il faut placer de grandes quantités d’explosifs dans des « mines » au bout de ces tunnels souterrains, sous la position de l’ennemi ou à côté, et qui doivent exploser juste avant le début de l’attaque. En détonnant, ces explosions détruisent une partie des tranchées de l’ennemi et les troupes d’attaques sont censées se précipiter dans le trou créé.

La prochaine étape est d’avoir les bataillons d’infanterie d’assaut repérer l’ennemi avant de les engager sur le champ de bataille. Pour la toute première fois, en plus des officiers, tous les soldats reçoivent ainsi des instructions détaillées relatives à leurs objectifs. On imprime et distribue alors aux Canadiens plus de 40 000 cartes de tranchée. Finalement, la dernière étape de la préparation consiste à coordonner efficacement l’artillerie et l’infanterie. Le « barrage roulant » constitue une manière de coordonner les tirs d’artillerie visant à créer un « mur d’acier » qui avance lentement à un rythme prévisible, devant les troupes en progression. Les soldats pratiquent leur cadence pour être parfaitement coordonnés avec le barrage d’artillerie. Ce rythme d’avancement est maintenant connu comme étant la « coulée de Vimy ».

La bataille, qui dure du 9 au 12 avril, est un succès pour les Alliés, mais 3 598 Canadiens y perdent la vie et près de 7 000 autres sont blessés. De nombreux Allemands périssent également en tentant de défendre la crête; le nombre de victimes s’élève à environ 20 000.

Plusieurs soutiennent que la bataille de Vimy est devenue un instrument dans la création de l’identité canadienne. Bien que ce fût en fait un moment de fierté pour la jeune armée canadienne, cette bataille n’a pas mis fin à la guerre. En fait, la bataille de la crête de Vimy fut une fraction de l’Offensive française de 1917 qui elle-même fut un échec.

Il a fallu plus d’un an après cet épisode pour voir la véritable fin de la Grande Guerre.

La bataille de crête de Vimy est le premier gros combat que vit Lancelot Joseph Bertrand en tant qu’officier du Corps expéditionnaire canadien. Lancelot s’enrôle en 1914 et est nommé lieutenant en 1916 entre autres en raison de ses compétences exceptionnelles en matière de leadership. Durant la bataille de Vimy, tous les autres officiers de sa compagnie sont tués ou blessés. Avec détermination et courage, il organise ses troupes et les mène à leur objectif. Pour ses actions durant cette bataille, il se voit décerner la Croix militaire en juillet 1917. Il devient alors le premier officier canadien noir à recevoir une médaille de bravoure.

Lancelot Joseph Bertrand (Canadian Virtual War Memorial).

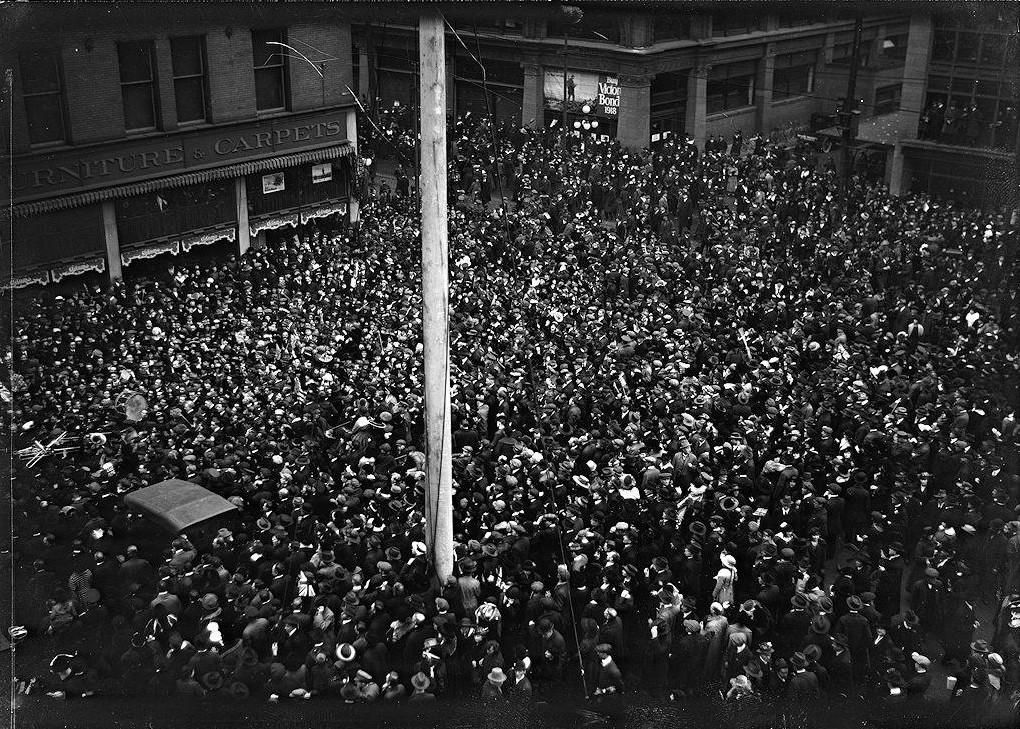

L’armistice et la fin de la Première Guerre mondiale : 11 novembre 1918

D’octobre en novembre 1918, les Canadiens et les autres troupes alliées avancent régulièrement, libérant la Belgique ville par ville. Les Allemands doivent éventuellement se rendre. Dans les derniers jours de la guerre, les troupes canadiennes libèrent Mons, en Belgique, une ville d’une importance symbolique car elle avait été perdue par les Britanniques au début de la guerre en 1914.

L’armistice est signé le 11 novembre 1918 et à 11 heures ce matin-là, les combats cessent. Il faut encore six mois pour négocier le Traité de Versailles, qui est signé le 28 juin 1919.

Des honneurs sacrés

Alors que la poussière de la guerre retombe, les unités militaires célèbrent la fin du conflit et commémorent les victimes.

Bien avant que les régiments ne soient démobilisés, plusieurs d’entre eux changent leurs couleurs afin d’afficher leur fierté de faire partie de leur unité militaire. Les couleurs régimentaires, qui datent de l’Antiquité, servent à ce moment de point de ralliement pour les soldats au combat. Aujourd’hui, elles sont surtout un symbole de l’identité régimentaire. Les couleurs régimentaires sont soigneusement brodées et cousues par des artisans de talent et peuvent seulement être approuvées par le ou la monarque régnante.

Le Royal Montreal Regiment a obtenu ses premières couleurs en 1919 à Unter Eschbach, en Allemagne. C’est la première unité de l’empire britannique à recevoir cet honneur sur un sol conquis après une campagne victorieuse.

Le deuxième drapeau Régimentaire a officiellement été remis au 22e Régiment en mars 1921. Il faut toutefois attendre 1929 pour que le Régiment reçoive ses honneurs de bataille de la Première Guerre mondiale. Le drapeau est alors envoyé en Angleterre pour qu’on y brode les honneurs de batailles.

Il est également important pour l’Empire britannique et le gouvernement canadien d’honorer la mémoire des soldats décédés. À partir de 1919, le gouvernement distribue des plaques du Souvenir au plus proche parent de toutes les personnes de l’Empire britannique décédées en service pendant la Grande Guerre. Ces plaques étaient communément appelées un « Dead Man’s Penny » en raison de leur forme et de leur couleur. Chacune portait le nom de la personne décédée, ainsi que l’inscription « [Ils ou elles] sont mort[e]s pour la liberté et l’honneur ». 1 355 000 plaques de bronze ont été émises à travers l’Empire britannique entre la fin de la guerre et les années 1930.