LA FIN DE LA GUERRE ET AU-DELÀ

« Le même esprit indomptable qui l’a rendu capable de cet effort et de ce sacrifice l’a rendu tout aussi incapable d’accepter à la Conférence de la paix, au sein de la Société des Nations, ou ailleurs, un statut inférieur à celui accordé aux nations moins avancées dans leur développement, moins nanties en richesses, en ressources et en population, pas plus complètes dans leur souveraineté et beaucoup moins visibles quant à leur sacrifice. »

— Sir Robert Borden

Le Traité de Versailles

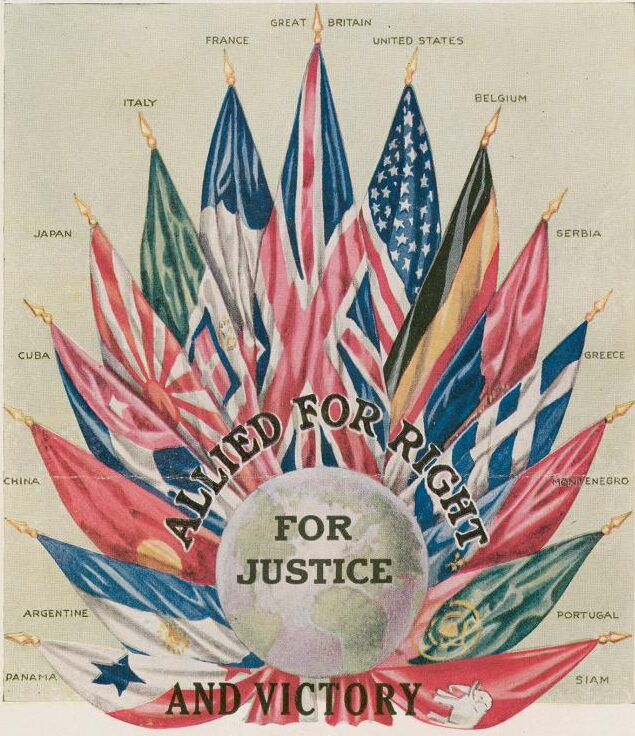

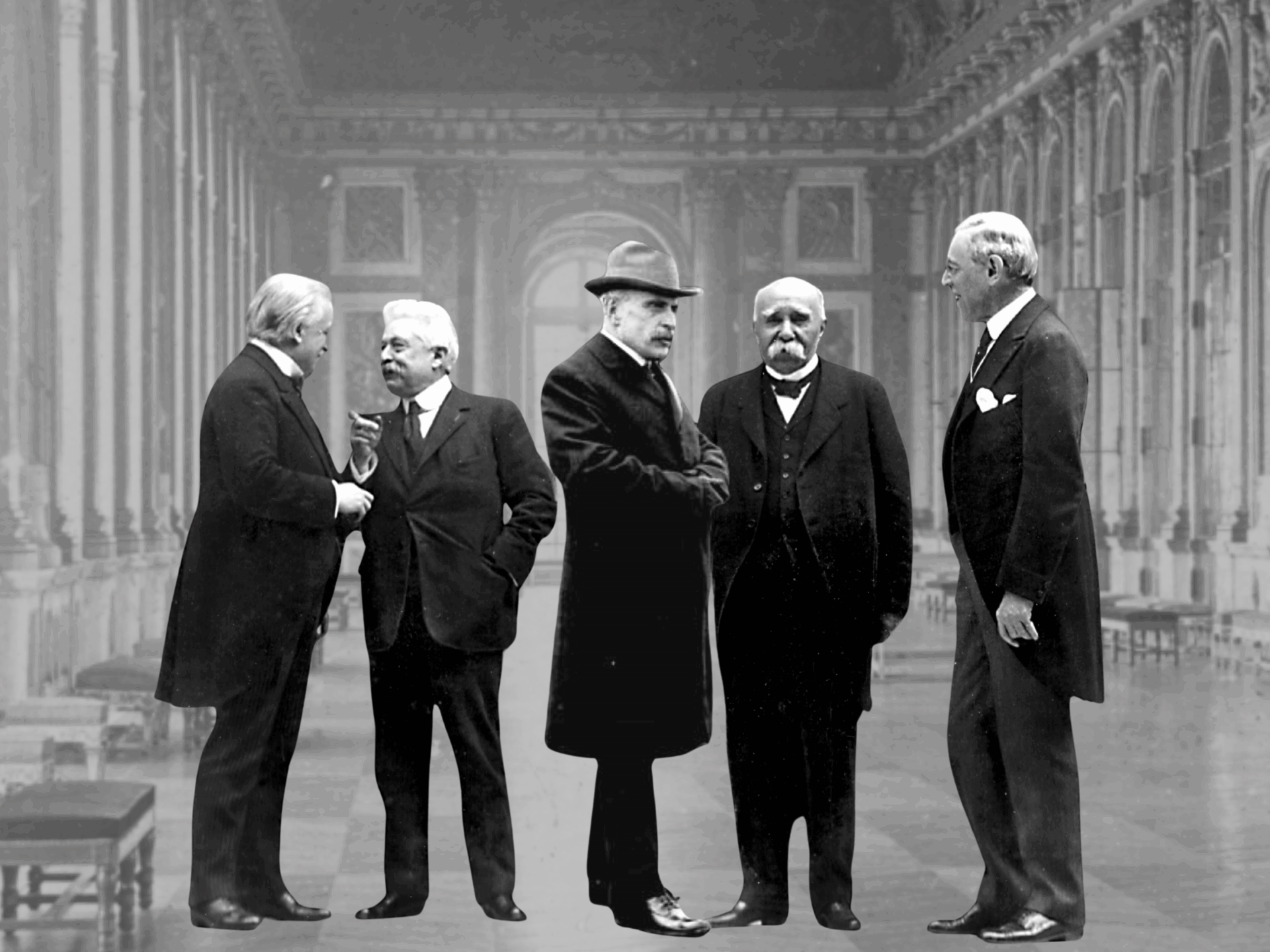

En 1919, les dirigeants et diplomates alliés se sont réunis à Paris pour négocier une paix durable. À l’image d’une véritable « guerre mondiale », 32 pays sont conviés à discuter des conditions de paix et à conclure un accord. Le traité de paix a été, en grande partie, rédigé par les « Big Four », les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, des États-Unis et, par intermittence, de l’Italie. Ils étaient rejoints chaque semaine par la conférence plénière, où d’autres nations et pays de plus petite envergure, dont le Canada, pouvaient apporter leur contribution. L’Allemagne n’a pas été invitée et ne pouvait négocier contre les termes sévères imposés sur elle par le traité.

Découvre : Utilise l’image pour découvrir certains des représentants importants du traité de Versailles.

(Image composée : Bibliothèque et Archives Canada/Library of Congress)

L’indépendance du Canada

La signature du Traité de Versailles a lieu le 28 juin 1919. Les termes du Traité de Versailles n’ont pas vraiment eu d’impact direct sur le Canada, à part recevoir une petite partie des indemnités de guerre. Le Canada étant un Dominion et non une nation indépendante de la Grande-Bretagne, le Premier ministre canadien Sir Robert Borden a dû se battre pour que le Canada soit représenté à la Société des Nations et puisse signer le traité de manière indépendante.

Or, l’Empire britannique et le reste du monde reconnaissent que les actions des Canadiens durant la guerre prouvent que le Canada, en tant que nation, mérite de s’impliquer dans les affaires internationales, et ce, indépendamment des Britanniques. Le Canada obtint finalement le droit de signer le traité de Versailles séparément de la Grande-Bretagne et s’est vu attribuer son propre siège à la Société des Nations, bien qu’il fût encore un dominion de l’Angleterre. Le Canada, et les autres dominions britanniques, prend enfin le contrôle de ses affaires externes.

Au cours des années qui ont suivi, le Canada a acquis encore plus d’autonomie dans ses relations internationales. En 1931, la Grande-Bretagne adopte le Statut de Westminster, qui autorise officiellement le Canada et les autres dominions à prendre le contrôle de leur propre politique étrangère et à décider de manière indépendante d’entrer en guerre ou non. Ainsi, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l’Allemagne, le Canada a attendu une semaine entière avant de faire de même, en partie pour montrer qu’il s’engageait de sa propre initiative.

Nouvelles frontières de l’ancien monde

Comme la guerre tire à sa fin, les frontières de plusieurs nations sont modifiées. Les empires ont disparu pour faire place à davantage d’États-nations. Plusieurs d’entre eux ont gagné du territoire et le paysage politique instable engendré par la guerre déclenche des révolutions et des déclarations d’indépendance dans certaines parties de l’Europe.

Découvre : Compare cette carte à celle que nous avons vue à la première page, dans la section « Qu’est-ce qui cause la Grande Guerre ». Qu’est-ce qui a changé ?

Map Data: Kropelnicki, Jeffrey; Johnson, Grace; Kne, Len; Lindberg, Mark. (2022). Historical National Boundaries. Retrieved from the Data Repository for the University of Minnesota, https://doi.org/10.13020/146x-1412.

Un héritage durable

La Première Guerre mondiale a des effets sur tous les aspects de la vie des Canadiens. Quand elle se termine enfin, les Canadiens ressentent le besoin de commémorer les immenses sacrifices de tous les citoyens du pays. Les visites des champs de bataille en France et en Belgique s’organisent peu de temps après la fin de la guerre. Les gens s’y rendent pour différentes raisons : trouver une tombe, accompagner un ancien combattant, ou par simple curiosité. En septembre 1920, le gouvernement crée la Commission des monuments des champs de bataille nationaux dans le but de réaliser des monuments dédiés aux Canadiens dans huit champs de bataille répartis en France et en Belgique. En 1922, le gouvernement français fait don de 250 acres de terrain au Canada pour qu’il puisse y construire un mémorial de ce type à la crête de Vimy. Pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour leur pays durant les quatre ans de conflit, on y inscrit les noms des 11 285 soldats canadiens morts en France et qui n’ont pas de tombes.

Il faut 14 ans à l’architecte et sculpteur Walter Allward pour terminer ce monument. Ce dernier est dévoilé le 26 juillet 1936 par le roi Édouard VIII, et plus de 50 000 anciens combattants, Canadiens et Français, ainsi que leurs familles, assistent à la cérémonie. La Légion royale canadienne demande à Charlotte Susan Wood, une mère ayant perdu cinq de ses fils durant la guerre, de représenter durant le pèlerinage l’ensemble des mères canadiennes ayant perdu un enfant à cause du conflit. Elle prend part à l’événement, décorée de la Médaille d’argent, une médaille remise aux mères ou aux femmes de soldats décédés. Elle dépose une couronne sur la tombe du Soldat inconnu à Westminster Abbey et une autre durant la cérémonie à la crête de Vimy. Chaque année, pour le jour du Souvenir, la Légion continue cette tradition en demandant à une mère portant la Médaille d’argent de déposer une couronne sur le Monument commémoratif de guerre du Canada.

Les chênes de Vimy

Saviez-vous que, durant la bataille de la crête de Vimy, le lieutenant Leslie Miller récoltait des glands sur le champ de bataille et les envoyait à ses proches à Scarborough pour qu’ils les plantent ? Les glands sont devenus des chênes maintenant appelés des chênes de Vimy. Plus de 100 ans plus tard, ces chênes et leurs semis, qui ont été plantés à travers le Canada et au mémorial de Vimy, sont un hommage aux sacrifices réalisés par les Canadiens qui ont combattu.

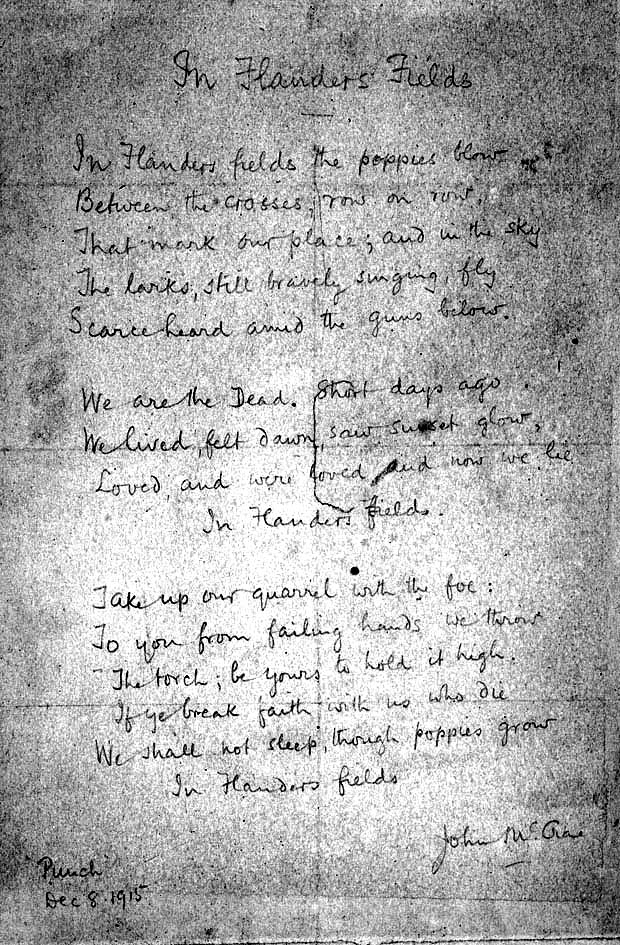

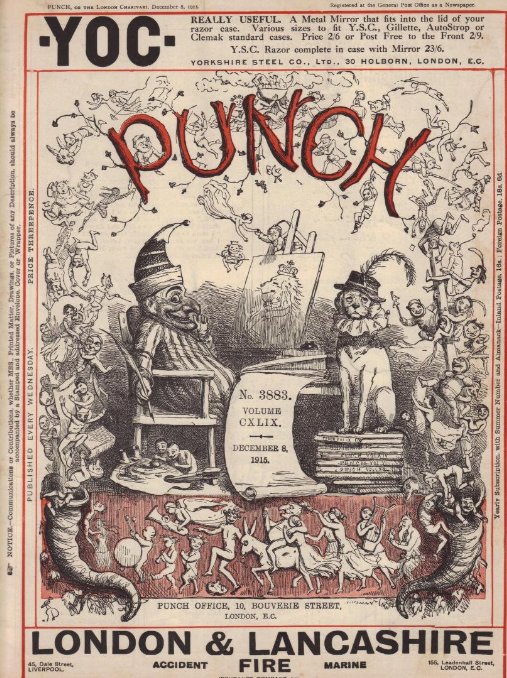

Étude de cas : comment le coquelicot est-il devenu le symbole canadien du jour du Souvenir ?

L’importance historique de la Première Guerre mondiale

L’effet de la Grande Guerre sur la vie des Canadiens est indéniable. Des milliers de Canadiens ont risqué leur vie à l’étranger pour aider les Britanniques et leurs alliés. Durant leur service, des avancées médicales et technologiques encore utiles aujourd’hui furent réalisées. Par leurs actions durant le conflit, les Canadiens ont prouvé qu’ils avaient leur place sur la scène internationale et permirent au Canada de se forger un nom, indépendamment de la Grande-Bretagne.

Au pays, la guerre transforma profondément la manière dont vivent et travaillent les Canadiens. Malheureusement, environ 66 000 Canadiens ne reviennent jamais de la guerre, ce qui laisse de nombreuses familles sans revenu. Le personnel de l’armée suffisamment chanceux de revenir vivant doit, quant à lui, réintégrer une société transformée tant sur le plan social que politique. Les Canadiens se regroupent ainsi pour soutenir le personnel de l’armée, mais aussi les familles qui ont perdu des proches à cause de la guerre. Des organisations, dont l’Association canadienne des amputés de guerre, sont notamment mises sur pied pour aider les militaires de retour au pays, et beaucoup d’entre elles se développent ensuite pour soutenir aussi les civils.

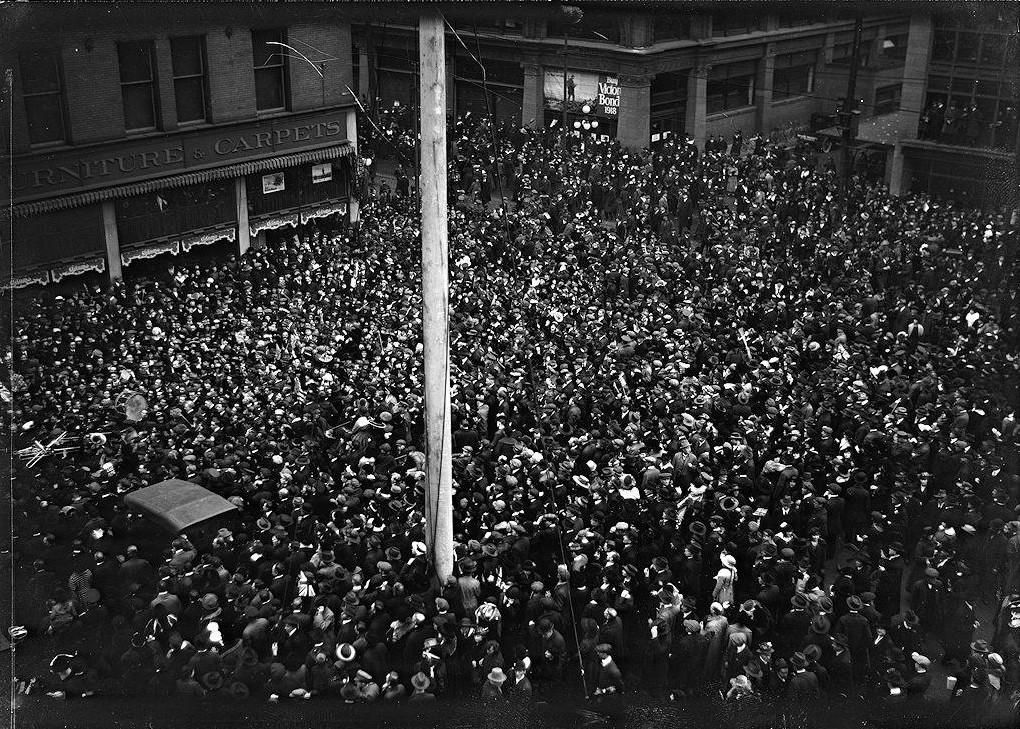

Bien que ce conflit date de plus d’un siècle, l’héritage de la Première Guerre mondiale est toujours présent. Chaque année, plus de 800 000 individus se recueillent au Mémorial national du Canada à Vimy pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pendant la guerre. Les Canadiens continuent également d’honorer ces combattants lors du jour du Souvenir, célébré chaque 11 novembre, soit le jour où la guerre a pris fin en 1918.

Réfléchis: Comment imaginiez-vous la Première Guerre mondiale avant de parcourir cette exposition ? Votre vision a-t-elle changé ?