LA GUERRE ÉCLATE

Qu’est-ce qui cause la Grande Guerre ?

Découvre : Explore cette carte pour voir comment l’Europe ressemblait en 1914.

Map Data: Kropelnicki, Jeffrey; Johnson, Grace; Kne, Len; Lindberg, Mark. (2022). Historical National Boundaries. Retrieved from the Data Repository for the University of Minnesota, https://doi.org/10.13020/146x-1412.

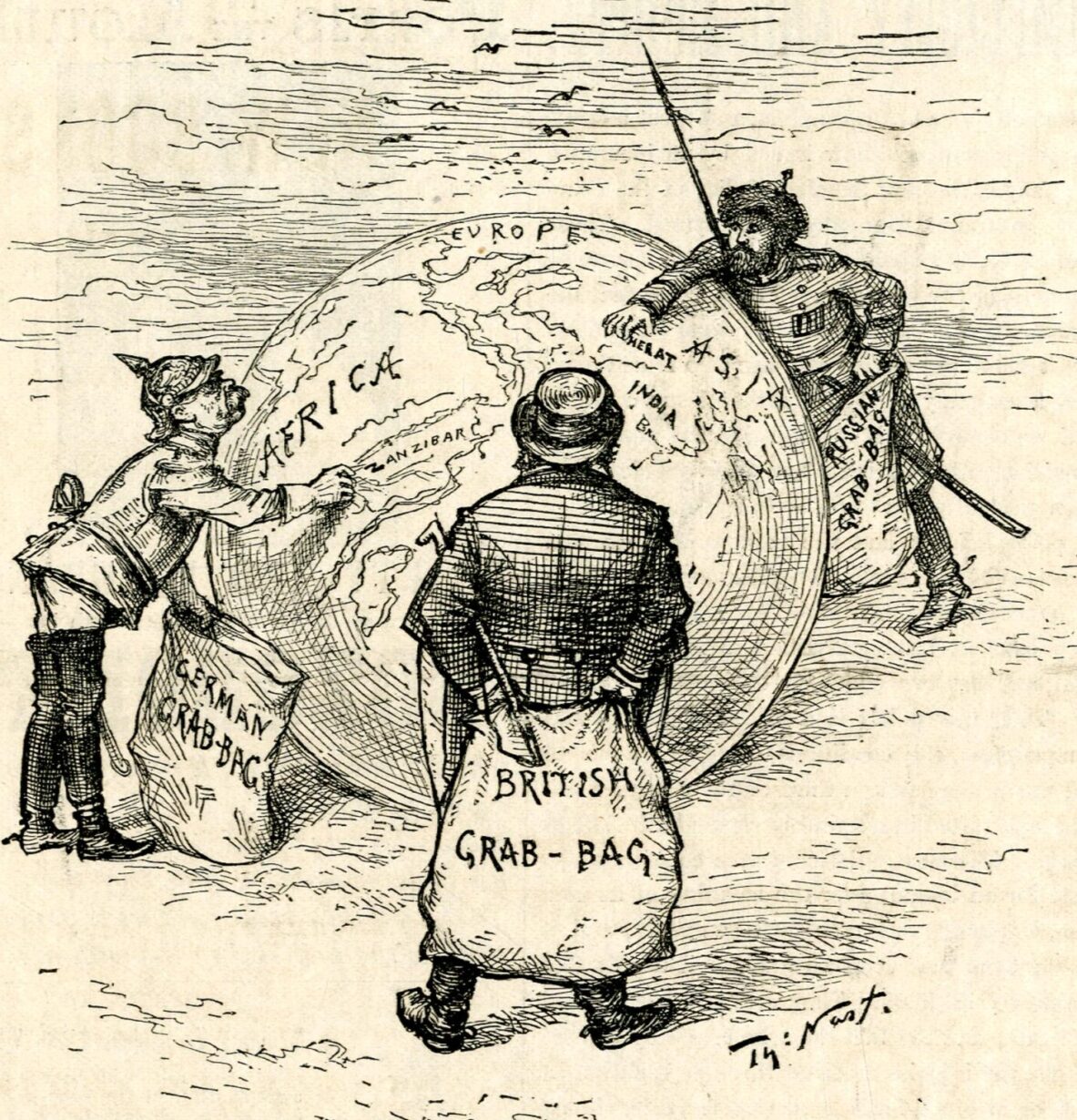

Une carte de l’Europe de 1914 présente une image très différente de l’Europe d’aujourd’hui. L’Europe de l’Est, surtout, est divisée entre plusieurs empires : l’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et l’Empire ottoman. Ces derniers, tout comme les pays de l’Europe de l’Ouest, sont en compétition constante entre eux. Ainsi, les décennies de rivalités impérialistes, de compétition économique, de nationalisme et d’instabilité font en sorte que la paix est fragile et instable en Europe au tournant du 20e siècle.

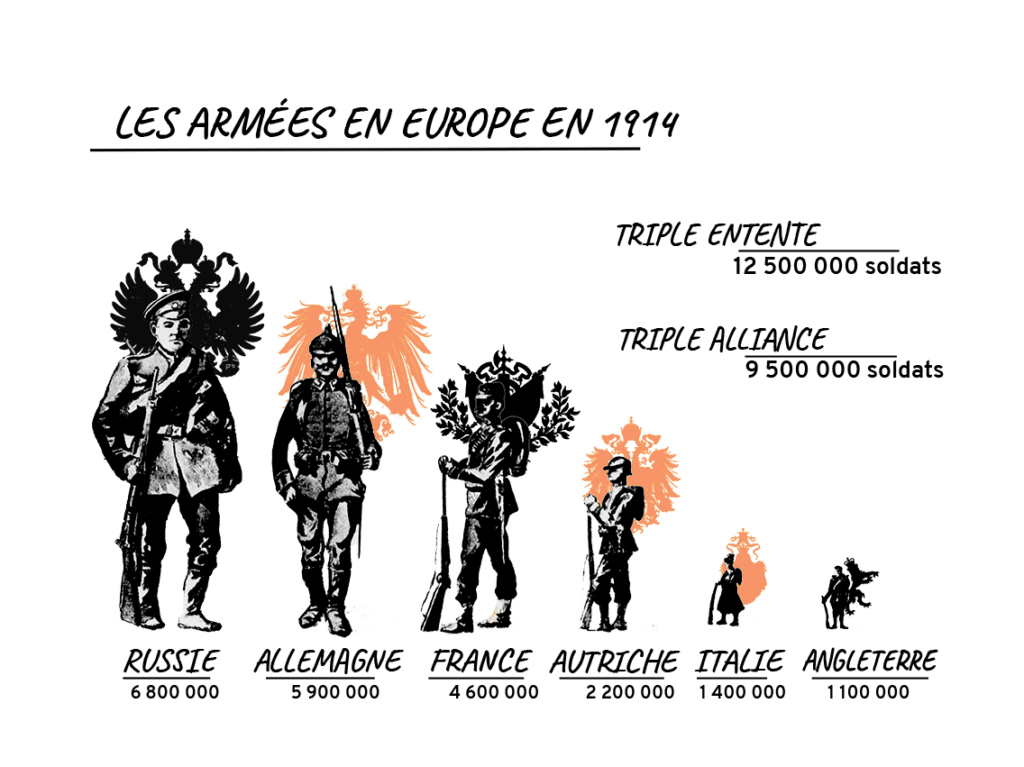

Les facteurs suivants sont donc les principales causes de la Première Guerre mondiale : le militarisme, les alliances, l’impérialisme et le nationalisme.

Les principales causes de la Première Guerre mondiale

Comment le Canada se retrouve-t-il impliqué dans ce conflit ?

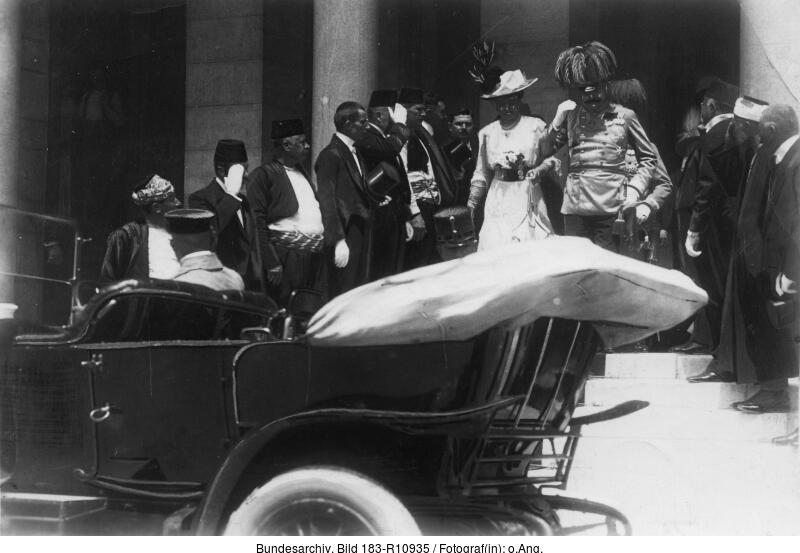

En raison des alliances conclues entre les nations, lorsque l’Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie, plusieurs pays se retrouvent obligés de prendre part au conflit. La Russie, alliée à la Serbie, déclare donc la guerre à l’Autriche-Hongrie. L’Allemagne, alliée de son côté à l’Autriche-Hongrie, intervient et exige une promesse de paix de la Russie et de son alliée, la France. Les Allemands ne reçoivent cependant aucune réponse et déclarent donc la guerre à la Russie le 1er août 1914 et à la France le 3 août 1914.

Le 3 août, en se dirigeant vers la France, l’armée allemande envahit la Belgique. Alliée de la France, la Grande-Bretagne lance un ultimatum à l’Allemagne la sommant de retirer ses troupes et lui rappelant de respecter le traité de 1839 qui garantit la neutralité de la Belgique. Le 4 août, devant le mépris des Allemands, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne.

À cette époque, plusieurs pays européens sont de grandes puissances coloniales. Leur participation au conflit fait en sorte que leurs colonies sont automatiquement impliquées dans la guerre. C’est ce qui explique pourquoi des hommes et des femmes du monde entier prennent part à la Première Guerre mondiale. Bien que les combats se déroulent surtout en Europe, certaines régions de l’Afrique et du Moyen-Orient deviennent également des théâtres de guerre.

Le Canada est un dominion autogéré de l’Empire britannique, mais il n’a pas une autonomie complète ni de contrôle sur ses affaires étrangères. Il est donc obligé de se battre aux côtés de la Grande-Bretagne, qui lui a demandé de déployer 25 000 soldats. Au début de la guerre, le gouvernement canadien croit que la puissance de l’Empire britannique fera en sorte que le conflit sera de courte durée. Il est loin de se douter que les combats dureront quatre longues années et impliqueront 619 636 Canadiens – soit 13 % de la population canadienne !

L’enrôlement

Au déclenchement de la guerre, un grand nombre de Canadiens se dépêchent de s’enrôler. Plusieurs le font par patriotisme et par désir de mener un combat juste contre l’agression de l’Allemagne. D’autres intègrent l’armée parce qu’ils aiment l’idée d’aventure et de voyage. Beaucoup de journaux, d’affiches, de clergés et de politiciens encouragent les hommes à s’enrôler pour accomplir leur devoir envers le pays et le roi.

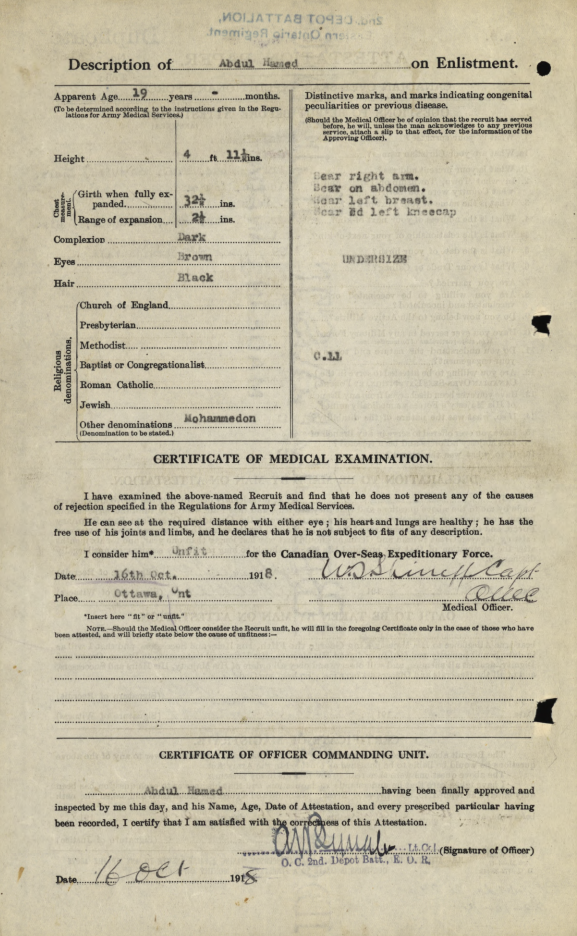

Ainsi, au début du conflit, les volontaires envahissent les centres de recrutement canadiens. Cependant, en raison des exigences médicales imposées par le gouvernement, les officiers responsables du recrutement refusent beaucoup d’hommes jugés « inaptes » ou « indésirables » pour diverses raisons : leur âge, leur taille, leur historique médical ou même leur couleur de peau. Bien qu’il n’y a pas de politique gouvernementale concernant l’ethnie des volontaires, plusieurs recruteurs adhèrent à la croyance qu’il s’agit d’une « guerre de blancs » et refusent de considérer les Asiatiques, les Autochtones et les Canadiens noirs, alors que d’autres prennent tous les soldats disponibles. La décision d’accepter ou non des membres de ces communautés est donc laissée à la discrétion du recruteur.

Saviez-vous que ?

Selon les archives, le plus jeune Canadien à s’être enrôlé dans le Corps expéditionnaire canadien n’avait que 11 ans ? Le plus âgé en avait 78. Dans les deux cas, ils ont menti sur leur âge pour être pris.

Découvre : Pour certains soldats, l’enrôlement est un processus simple, alors que d’autres doivent se démener et faire preuve d’une grande détermination à se battre pour ce qu’ils considèrent justes, s’ils veulent intégrer l’armée. Découvrons l’histoire de certains de ces hommes pour en apprendre plus.

Études de cas de régiments

Lorsque la guerre a éclaté, de nombreux Montréalais ont voulu faire leur part pour combattre l’ennemi et ont répondu à l’appel aux armes avec enthousiasme. Pour coordonner l’effort de guerre de la ville, le Royal Montreal Regiment a été formé au début du mois d’août 1914. À cette époque, il s’appelait le « 1st Regiment, Royal Montreal Regiment » et il a été formé en combinant trois régiments de milice importants de Montréal : le 1er régiment, Canadian Grenadier Guards (372 hommes et 12 officiers), le 3e régiment, Victoria Rifles of Canada (355 hommes et 12 officiers), et le 65e régiment, Carabiniers Mont-Royal (276 hommes et 8 officiers).

Peu de temps après, le ministre de la Milice a créé le Corps expéditionnaire canadien (CEC) afin que les 424 000 Canadiens qui se sont rendus en France et en Belgique entre 1914 et 1918 fassent partie d’une même force organisée de façon centralisée. Au sein de cette organisation militaire, le Royal Montreal Regiment était connu sous le nom de 14e Bataillon (RMR) du CEC.

Composé d’hommes anglophones et francophones, le RMR « illustre plus que tout autre bataillon de la 1ère division canadienne l’esprit d’unité entre ces deux grandes races ».

Les Canadiens français étaient en Amérique du Nord depuis plusieurs générations et ne ressentaient plus de loyauté particulière ou de proximité avec l’Europe, terre de leurs lointains ancêtres. Au contraire, de nombreux Canadiens anglophones étaient de la première ou de la seconde génération de leur famille dans le pays et se sentaient personnellement touchés par le conflit. Néanmoins, il était clair pour les deux groupes que le conflit était mondial. Les critiques concernant le faible niveau de participation des francophones à l’effort de guerre étaient dérangeantes pour plusieurs. Désireux de prouver leur patriotisme, une délégation francophone est formée et demande officiellement la création d’un bataillon canadien-français devant le Premier ministre canadien Robert Borden, le 28 septembre 1914, à Ottawa.

Médecin, Arthur Mignault a fait fortune dans l’industrie pharmaceutique. Chirurgien-major des Carabiniers Mont-Royal de la milice non permanente, ancêtre des Fusiliers Mont-Royal de Montréal, il offre 50 000$ de sa fortune personnelle pour l’organisation et l’équipement d’un bataillon regroupant tous les Canadiens français du pays et même les Franco-Américains résidant aux États-Unis. Une somme colossale en 1914 !

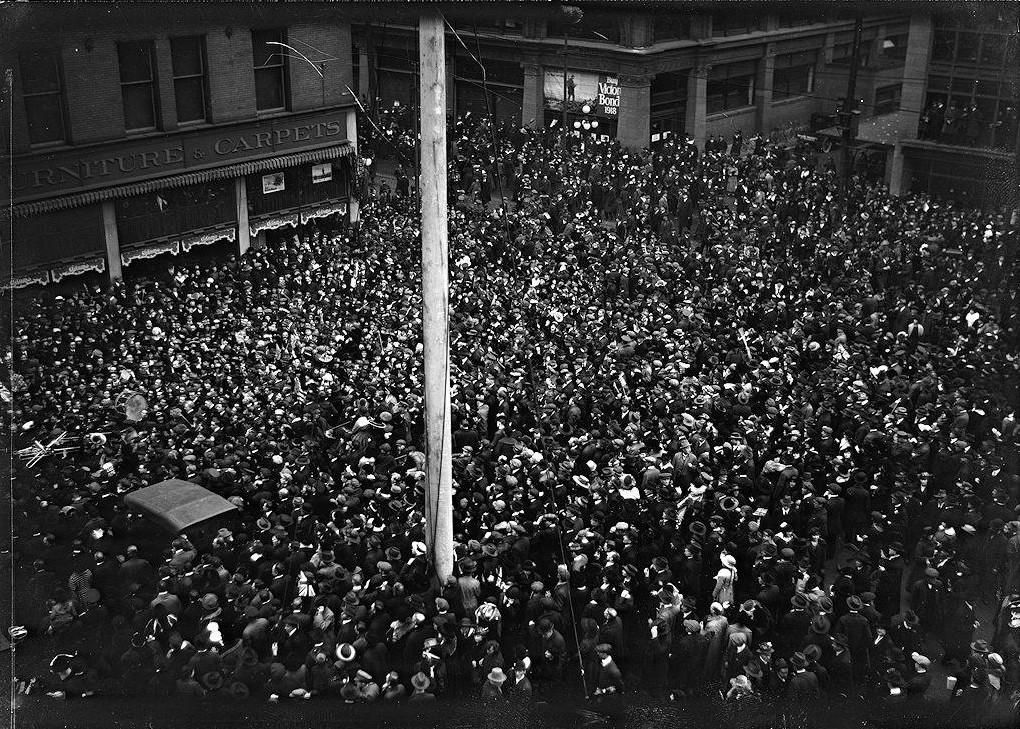

Ces démarches sont médiatisées par le journal La Presse dont le gérant de rédaction de ce quotidien, Lorenzo Prince, soutient la cause. La Presse réclame la formation d’une unité francophone dès le début de la guerre et elle restera un précieux outil de recrutement. Une foule d’environ 20 000 personnes s’est réunie pour entendre les discours de la délégation canadienne-française en faveur de la création d’une unité militaire francophone.

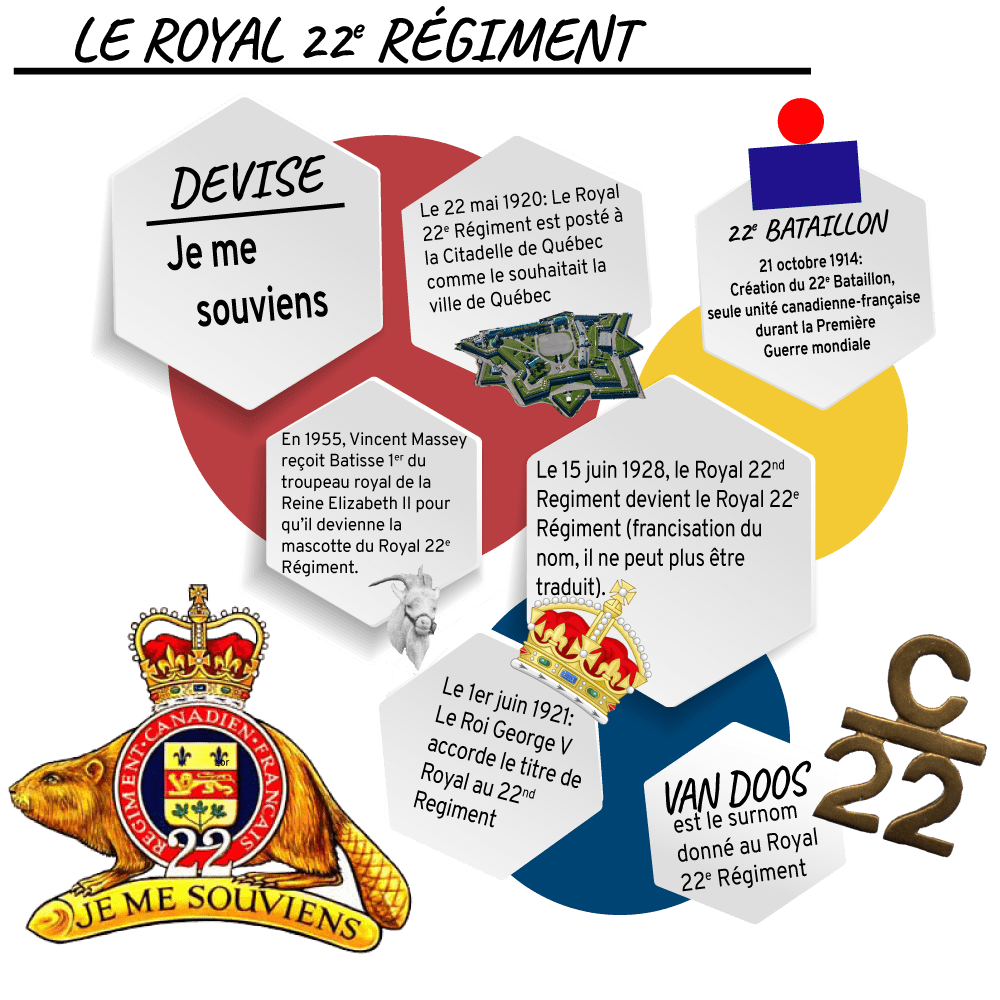

Devant un tel mouvement, Borden accepte la création d’un bataillon d’infanterie francophone. Le 21 octobre 1914, il voit le jour sous le nom de Régiment Royal canadien-français. Les bataillons intégrés au Corps expéditionnaire canadien étant numérotés, le Régiment se voit attribuer le chiffre 22. Le 22e Bataillon canadien-français est né !