LES RÉALITÉS DE LA GUERRE

Le début de la guerre

La guerre sur le front ouest était faite dans les tranchées : des fossés longs, étroits, profonds et boueux, en plus d’être incroyablement inconfortables. Les soldats vivaient alors avec de la vermine comme des rats, des puces, des vers et des mouches, ce qui présentait un risque sérieux pour la santé. Les tranchées étaient aussi constamment à la merci de la météo. L’infanterie canadienne effectuait des rotations entre l’intérieur et l’extérieur des tranchées, étant donné que c’était l’endroit le plus dangereux au monde où l’on pouvait se trouver.

Explore : Observe ces images de Canadiens en temps de guerre. Quelles étaient leurs conditions ? De quel type d’entraînement et d’équipement avaient-ils besoin pour se préparer à une vie au front ?

« Il y avait une série de tranchées, vous savez, 1, 2, 3, 4, au fur et à mesure que vous avanciez, et vous vous déplaciez progressivement dans la ligne avec la boue. Les conditions n’étaient pas très bonnes, nous devions souvent nous accroupir et creuser une tranchée dans le sol, juste assez profonde, environ 30 cm, pour pouvoir s’y allonger. Les obus tombaient, les Allemands n’étaient pas très loin et le sol était argileux, je me souviens que l’on frappait de l’argile. On travaillait vite, les balles sifflaient autour de nous, on travaillait vite pour trouver un abri, vous voyez, et cette argile, mon Dieu, on la maudissait. »

— Harry Routhier (source)

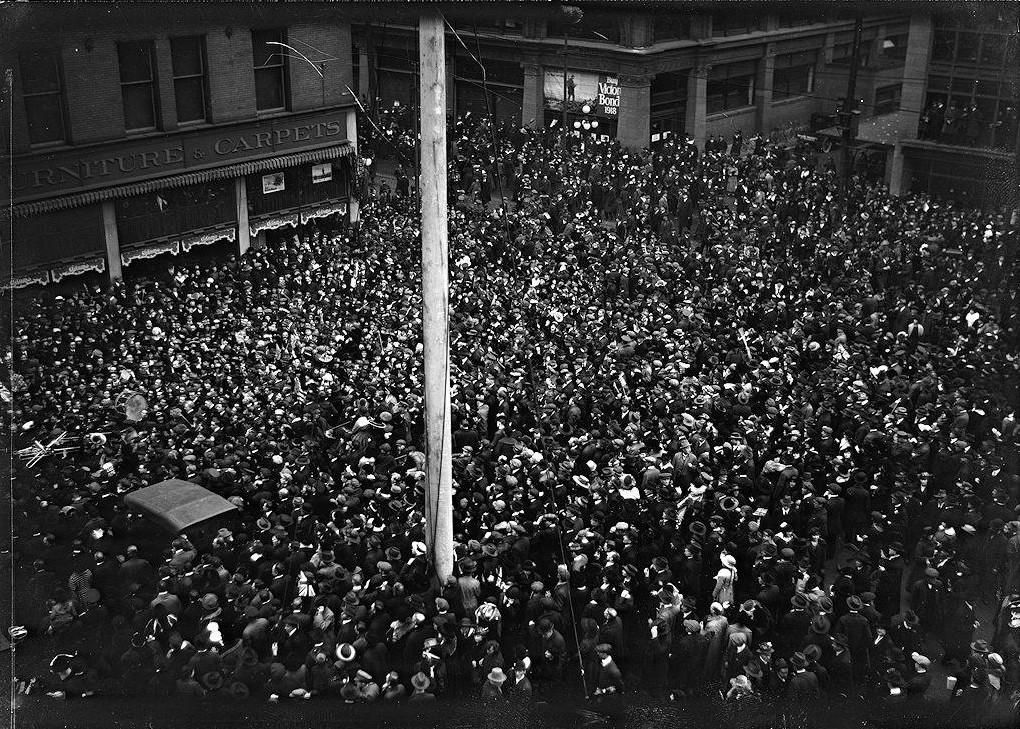

En août 1914, au début de la guerre, l’armée canadienne compte à peine 3 000 troupes régulières. À l’automne, un peu plus de 30 000 volontaires se sont entraînés en Grande-Bretagne pour être déployés sur les lignes de front en France. Ce premier contingent de 32 000 soldats composait la 1re Division du Corps expéditionnaire canadien. D’autres hommes sont ensuite recrutés pour faire partie des deuxième, troisième et quatrième divisions du Corps expéditionnaire canadien.

En plus des soldats et des infirmières déjà recrutés, l’Armée canadienne déploie des milliers d’animaux au front. Par exemple, les chevaux servaient au soutien logistique, car ils étaient plus fiables que les véhicules, particulièrement dans la boue. De plus, environ 256 000 chevaux et mules ont péri aux côtés des armées du Commonwealth sur le front occidental.

Une nouvelle ère de guerre

La Première Guerre mondiale est un nouveau type de guerre, transformé par l’avancement technologique, plus particulièrement celui lié aux armes. Les fusils à verrou remplacent les traditionnels mousquets à titre d’armes principales dans l’infanterie de toutes les armées. Durant les premières années de la guerre, l’Armée canadienne utilise le fusil Ross, mais celui-ci se bloque souvent lorsqu’il est en contact avec de la terre ou de la poussière, ce qui le rend inutile dans les tranchées. Les Canadiens font alors preuve d’une excellente capacité d’adoption et remplacent le fusil Ross par le Lee-Enfield, un modèle britannique plus adapté aux conditions difficiles des tranchées.

« Nous avions le vieux fusil Ross. Il était peu maniable. Il tirait bien, mais il fallait tirer le verrou vers l’arrière et, à un certain moment, la tête du verrou tournait d’environ 90 degrés. Quand on tirait le verrou, il allait tout droit vers l’arrière et tout droit vers l’avant. C’était un fusil peu maniable, mais le Lee Enfield était un bon fusil. »

— John Babcock (source)

Le passage du mousquet au fusil à verrou implique un changement de tactiques pour les armées au front : les soldats ne restent plus immobiles en rangs à se tirer dessus ! Ils se mettent maintenant à couvert et se déplacent en petits groupes. Ces changements de tactiques entraînent aussi des changements pour les uniformes. Par exemple, les soldats de l’Empire britannique troquent leurs uniformes rouge vif des précédents conflits pour des uniformes kaki standards. En effet, porter des couleurs sobres était une bonne façon de se camoufler sur le champ de bataille.

Les soldats du Corps expéditionnaire canadien portaient ainsi tous le même uniforme kaki fait en laine épaisse. Chaque soldat transporte 60 livres d’équipement comprenant, entre autres, des munitions, une lampe de poche, un nécessaire de couture, une boussole et, surtout, un masque à gaz. Les officiers étaient aussi autorisés à avoir certains objets sur eux, comme un sifflet, une caméra ou un pistolet. En plus de tout cela, le poids de la boue accumulée sur les uniformes ajoutait un autre 60 livres, ce qui rendait la vie plus difficile !

Une réplique d’uniforme de la Première Guerre mondiale conservée au Queen’s Own Rifles Museum. Cet uniforme a été conçu pour s’adapter au nouveau type de guerre mené en Europe. Remarquez les sangles qui servaient à transporter les munitions, la gourde, les outils et les effets personnels.

À mesure que la guerre se prolonge, les différentes nations développent de nouvelles armes dans le but de prendre le dessus sur leurs ennemis, comme les canons d’artillerie, les bombes et le gaz toxique. Ce dernier est d’ailleurs reconnu pour avoir fait un grand nombre de victimes parmi les soldats déployés. Un nouveau type de véhicule fait également son apparition : le char d’assaut. Connus à l’époque comme les « cuirassés de terre », les chars étaient mécaniquement instables et étaient fréquemment en panne. Les chars étaient aussi rudimentaires et avançaient lentement, mais comme ils étaient très gros (de la taille d’un autobus scolaire moderne), ils semaient la panique parmi les troupes allemandes.

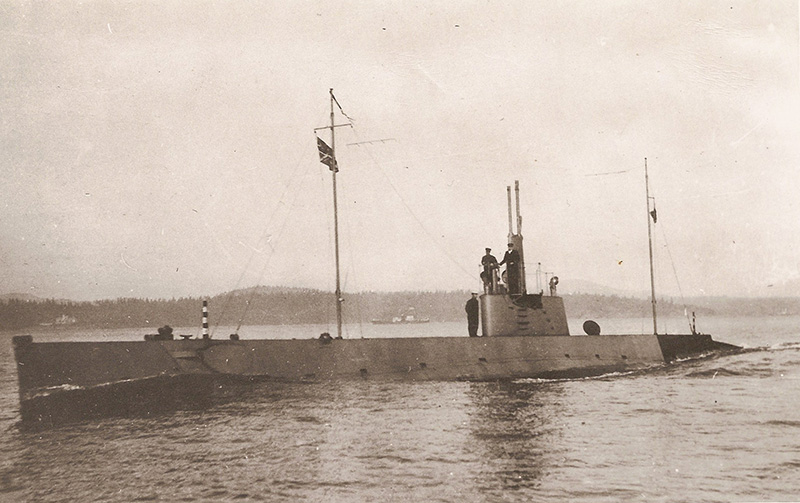

L’utilisation de sous-marins est une autre nouveauté pour la Marine canadienne. En 1914, la Marine se procure deux sous-marins pour protéger ses côtes. Bien qu’ils ne serviront pas au combat, ces deux navires sont les premiers de ce genre à être utilisés par le Canada.

La pelle bouclier MacAdam

Le ministre canadien Sam Hughes inspecte une pelle MacAdam Shield au camp Valcartier, au Québec, le 19 septembre 1914 (Imperial War Museums).

Toutes les inventions de la Première Guerre mondiale ne s’avèrent pas révolutionnaires… et certaines sont même un peu ridicules. En 1914, le ministre canadien de la Milice et de la Défense (aujourd’hui le ministère de la Défense nationale), Sam Hughes, propose la pelle bouclier MacAdam. Créée à partir d’une idée de son secrétaire, Ena MacAdam, cette invention a, comme son nom l’indique, pour but de servir à la fois de bouclier et de pelle. En son centre se trouve un large trou pour y passer le canon d’un fusil. La plaque métallique entourant le trou vise ainsi à protéger le soldat des tirs ennemis pendant qu’il vise. En même temps, la portion pelle doit servir à creuser des tranchées et des trous. Le gouvernement fédéral en commande 25 000 exemplaires. Malheureusement, tout le monde se rend vite compte que l’invention est pratiquement inutile : le métal n’est pas assez épais pour servir de bouclier et le trou nuit au pelletage. Gênée de cet échec, l’Armée canadienne abandonne discrètement la pelle bouclier et passe à autre chose.

Qu’est-ce qu’un soldat ?

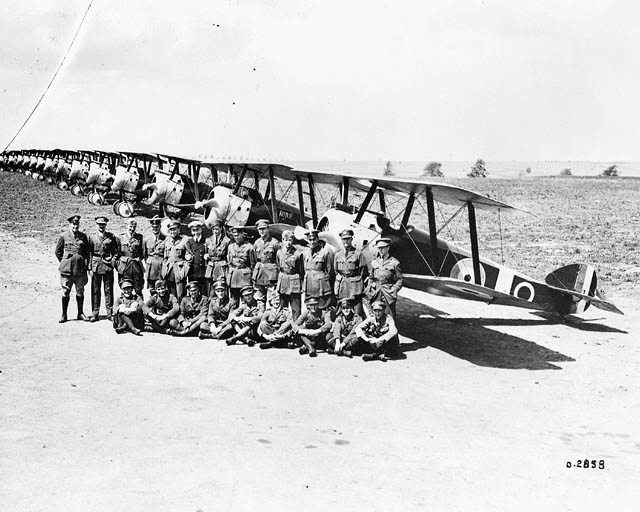

Au début de la guerre, des milliers de jeunes hommes joignent l’armée, qui à l’époque est formée de trois branches : l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine. Chacune des branches propose autant des rôles de combat que des postes pour les non-combattants.

Les recrues qui occupent un rôle de combat affrontent directement les forces ennemies, que ce soit sur l’eau, dans les airs ou dans les tranchées. Les non-combattants, tout aussi importants, mais souvent peu reconnus, occupent quant à eux différents rôles de soutien : gestionnaire, cuisinier, chauffeur, ingénieur, etc. Bien qu’ils ne se battent pas, ces individus sont tout de même déployés en zone de guerre. Leur métier n’est donc pas sans danger.

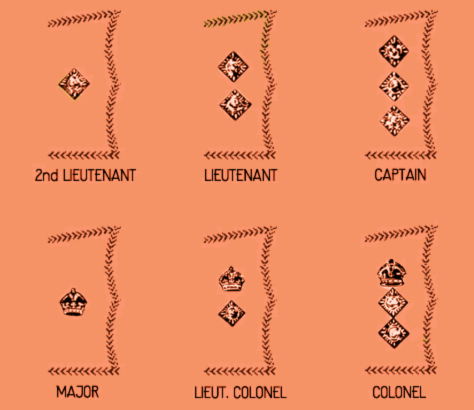

Peu importe la branche, la hiérarchie est la même, et tout le monde est mené par des officiers. Les officiers ont un large éventail de responsabilités, comme l’élaboration de plans et la supervision des opérations et des activités quotidiennes.

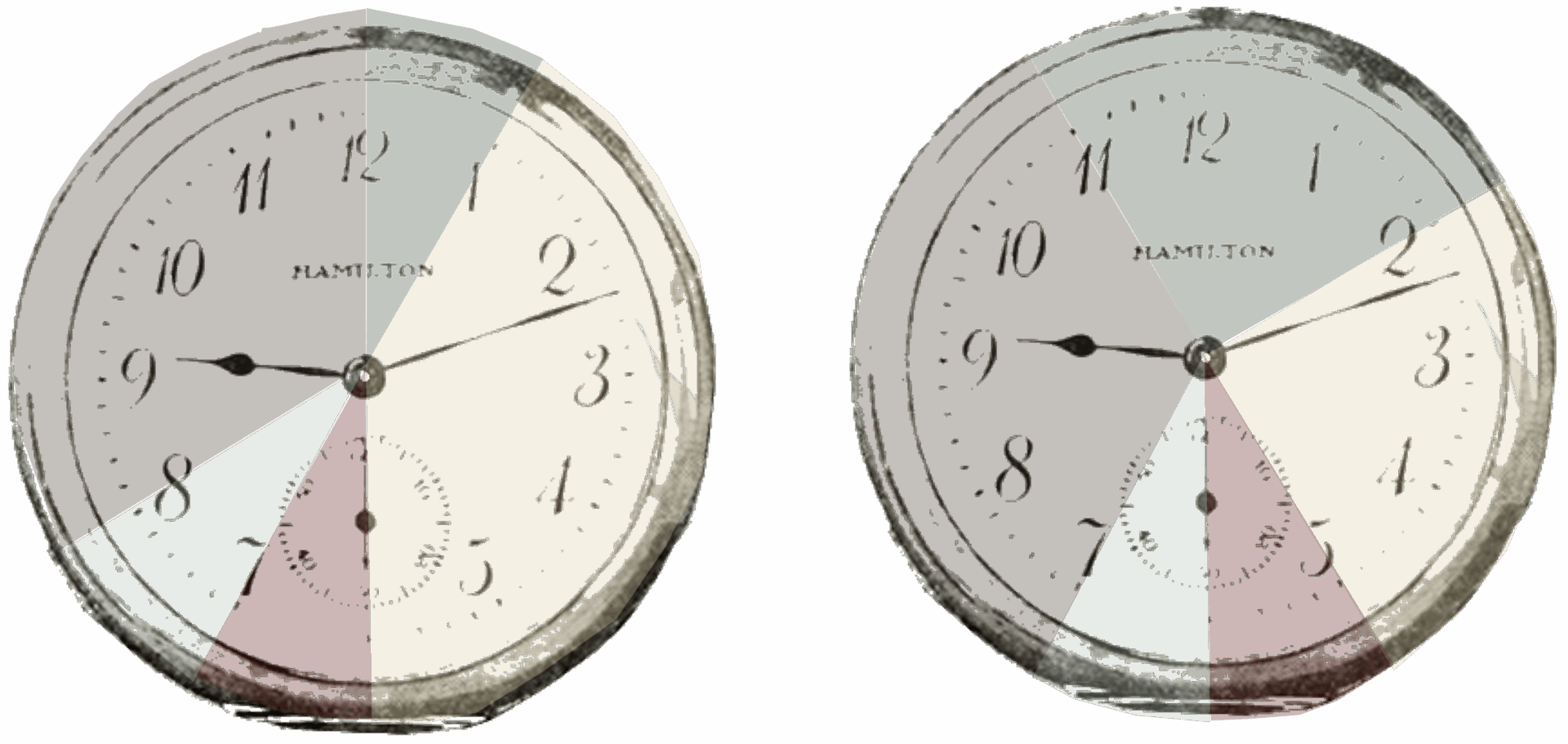

Découvre : Cliquez sur les horloges pour découvrir à quoi ressemblait une journée type d’un soldat au combat. Qu’est-ce que vous avez trouvé de surprenant ?

Un kit d’officier type

Outre les responsabilités, la plus grande différence entre un soldat et un officier est le salaire. En août 1914, la paie quotidienne pour un soldat était de 1$ par jour – selon le calculateur de la Banque du Canada, cela équivaut à 27,40$ en 2025 ! En comparaison, un caporal obtenait une augmentation de 10 sous par jour (l’équivalent de 2,74$ de plus aujourd’hui) et un Colonel, était payé 6$ de plus par jour (environ 164,40$ aujourd’hui).

Réfléchis : Vous battriez-vous pour un dollar ? Pensez-vous qu’il s’agissait d’un salaire suffisant pour un soldat de l’époque ?

Les infirmières militaires

Au début de la Première Guerre mondiale, des milliers de femmes canadiennes s’enrôlent à titre d’infirmières militaires. Ces femmes sont généralement déployées en Europe, dans des hôpitaux de campagne ou sur des navires-hôpitaux, pour s’occuper des nombreux soldats blessés. La paie quotidienne moyenne pour une infirmière du Corps expéditionnaire canadien était le double de celle d’un soldat, soit de 2$ par jour (équivalent à 54,80$ aujourd’hui). Ce montant est élevé pour l’époque, mais insignifiant aujourd’hui !

Pour en apprendre davantage sur le rôle des infirmières militaires canadiennes, consultez notre exposition Prendre Soin : aux origines de la profession d’infirmière militaire !