En 1942, quelques mois après le début de la Guerre du Pacifique, des milliers de Canadiens d’origine japonaise sont expulsés de chez eux et sont envoyés dans différents camps d’internement à travers le pays. Durant la guerre, Lena Hayakawa passa ainsi une majeure partie de son enfance en internement avec sa famille. Une histoire, malheureusement, bien commune pour cette communauté.

Des milliers de Canadiens d’origine japonaise ont été mis en internement par le gouvernement canadien de 1941 à 1945. L’internement est survenu directement après l’attaque de l’armée japonaise sur les colonies occidentales, le 7 décembre 1941. À ce moment, pour les Alliés, le Japon devenait alors une menace militaire claire. Toutefois, pour les issei (citoyens japonais de première génération) et les nisei (citoyens japonais de seconde génération), ils sont perçus comme une menace pour le pays.

Le racisme envers les populations asiatiques n’était pas nouveau. Établis en grande majorité en Colombie-Britannique depuis le 19e siècle, les Asiatiques étaient fréquemment victimes de racisme — institutionnalisé ou non. Vancouver vécut, par exemple, une série d’émeutes raciales entre le 7 et le 9 septembre 1907 tandis que plusieurs personnes blanches s’en prirent à des commerces tenus par des personnes asiatiques. Ainsi, lorsque la guerre contre le Japon fut déclarée, une nouvelle vague de racisme s’abattit sur les communautés d’origine japonaise.

L’histoire de Lena Hayakawa n’est pas hors du commun en soi et très peu d’informations existent sur elle en particulier. En effet, mise à part une entrevue tenue par Matthew McRae pour le compte du Musée canadien pour les droits de la personne, Hayakawa n’a pas fait beaucoup de sorties publiques. Pourquoi ainsi lui dédier un court article sur elle ? D’une part, l’histoire de la guerre étant ce qu’elle est, très peu d’espaces ont été dédiés aux femmes et encore moins aux femmes racisées. D’une autre part, son histoire reflète le sort de milliers de Canadiens d’origine japonaise mais, aussi de nombreux enfants d’origine japonaise durant la guerre.

Au Canada, plusieurs anciens internés devinrent des personnalités connues dans le pays comme le militant environnementaliste David Suzuki et l’écrivaine Joy Kogawa. Par contre, en-dehors des grandes personnalités qui purent sensibiliser la population générale sur leur expérience, Hayakawa incarne des milliers d’internés invisibles : de victimes à activistes. Raconter son histoire est ainsi raconter celle de plusieurs autres personnes.

L’internement de Lena Hayakawa

Selon la courte entrevue qu’elle conduisit avec McRae, Hayakawa serait née en Colombie-Britannique et aurait vécu à Pitt Meadows, une ville agraire aux alentours de Vancouver. Là-bas, la famille Hayakawa aurait tenu une ferme de fraises avant la guerre. Ils vivaient modestement, mais ils étaient heureux, selon elle.

Tel que mentionné plus haut, la bataille de Hong Kong et l’attaque surprise sur Pearl Harbor furent des tournants décisifs pour les communautés japonaises du Canada. Le 24 février 1942, le premier ministre du Canada, Mackenzie King, ordonne que les familles japonaises soient exclues d’une zone de 100 kilomètres des côtes du Pacifique. En conséquence, plus de 22 000 personnes sont déportés de la Colombie-Britannique et envoyés profondément dans les prairies canadiennes.

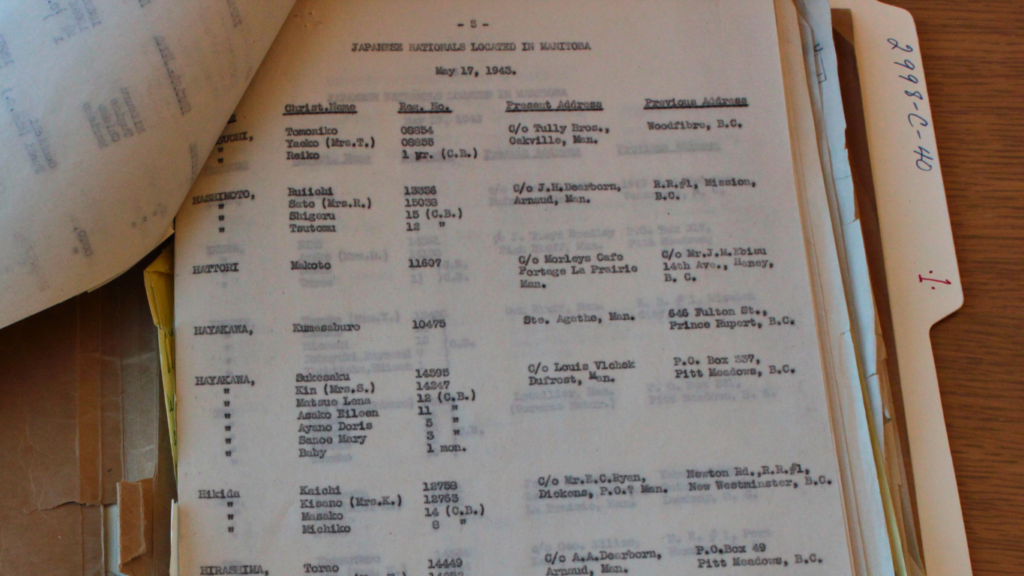

Bibliothèque et Archives Canada est propriétaire de milliers de documents d’archive en lien avec l’internement des Canadiens d’origine japonaise. Durant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon et le Canada conduisirent des négociations en vue d’un potentiel échange de prisonniers de guerre. En collaboration avec la Croix-Rouge, le gouvernement canadien commença ainsi à recenser les Canadiens expulsés.

C’est en fouillant le dossier 2998-C-40C (Sujet : « Exchange of Information RE Prisonners of War & Interned Civilians Between Canada & Japan (Including Nominal Rolls) — Arrangements RE») que nous retrouvons plusieurs listes de Canadiens d’origine japonaise qui furent déportés hors de la province. L’un de ses documents, compilé par le gouvernement fédéral et daté du 17 mai 1943, registre la famille de Hayakawa. Cela nous donne ainsi un peu plus d’informations sur sa famille et elle. Ainsi, sur ce document, on retrouve son nom complet : Matsue Lena Hayakawa. Au moment de la rédaction du document, Lena aurait eu 12 ans — indiquant que sa date de naissance aurait été autour de 1930 ou 1931. Cela signifie aussi qu’elle aurait eu 10 ou 11 au début de son internement !

La famille Hayakawa fait partie des 4 000 Canadiens japonais qui furent déportés en Alberta ou au Manitoba pour travailler dans les champs de betteraves à sucre durant la guerre. Lena se trouvait alors avec ses parents, son père Sukesaku et sa mère Kin, et ses sœurs : Asako Eileen (11 ans), Ayano Doris (5 ans), Sanoe Mary (3 ans) et un bébé dont son nom ne figure pas sur le document. Toute la famille prit ainsi le train jusqu’à Winnipeg, avant d’être envoyées à la petite ville de Dufrost.

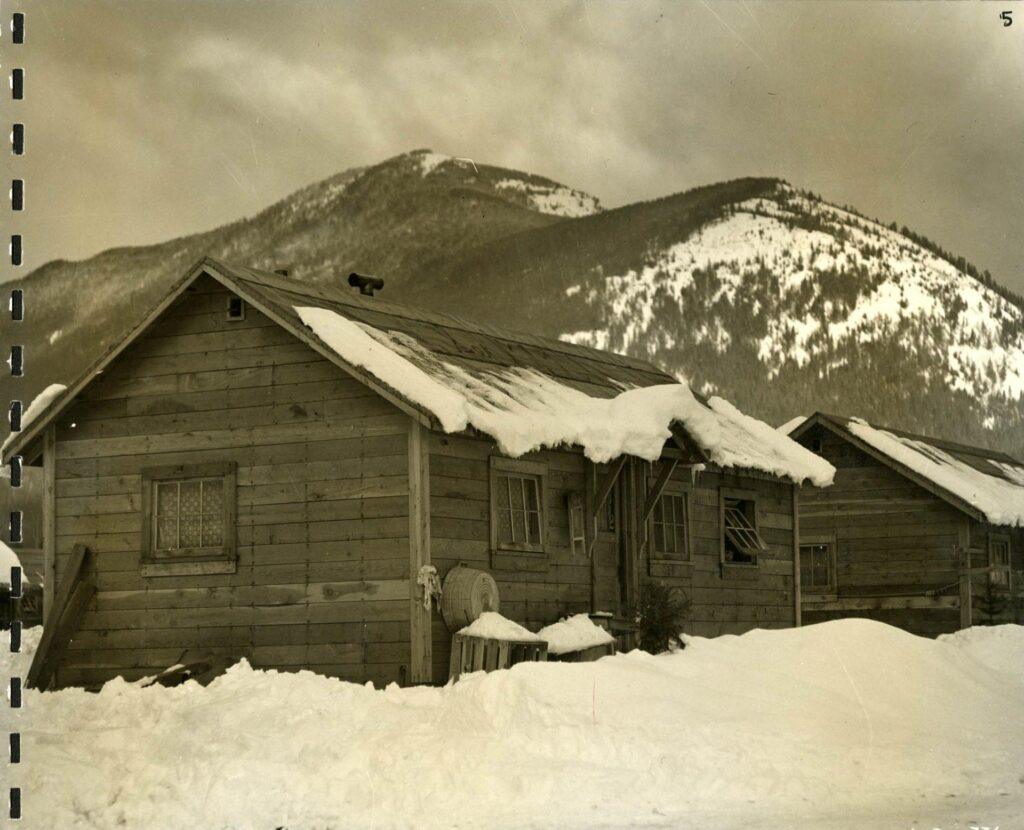

Si Lena était la plus vieille de sa fratrie, leurs jeunes âges ne les sauvèrent pas du travail ! Elle témoigne ainsi que toute sa famille devait travailler dans les champs dans des conditions très difficiles. La famille Hayakawa entière était logée dans une petite cabane en bois délabrée. Lena décrit ainsi un bâtiment aux murs peu étanche à laquelle la lumière de la lune passait à travers les craques. Nous pouvons facilement imaginer les conditions difficiles que la famille devait subir à l’intérieur d’un tel logement — les hivers rigoureux comme les étés chauds et humides. Hayakawa nous donne ainsi un aperçu de ces conditions :

« En hiver, il n’y avait qu’un poêle à bois… la salle de bain et tout était à l’extérieur et il n’y avait pas de baignoire. En hiver, ma mère devait faire entrer la neige dans la maison et la faire fondre. » (Lena Hayakawa à Matthew McRae, Musée canadien pour les droits de la personne).

Après l’internement

Après la guerre, Lena et sa famille ne retournèrent jamais en Colombie-Britannique. En effet, le gouvernement canadien interdit aux Canadiens japonais de retourner à leur province d’origine. Deux choix leur étaient offerts : s’installer dans les provinces de l’est ou être déporté au Japon. Dans des circonstances douteuses, plusieurs milliers d’internés furent pressurisés par les autorités à faire ce choix. La famille de Lena, cependant, choisit plutôt de rester au Canada. Ils s’installèrent ainsi à Whitemouth, au Manitoba, pour refaire leur vie. Quant à leur ferme de fraises, la famille ne put rien y retirer : la propriété fut probablement saisie et vendue à un autre propriétaire par le gouvernement.

Le National Association of Japanese Canadians (NAJC ; Association nationale des Canadiens japonais) fut fondé en 1947, en réponse à l’internement. L’objectif de cette nouvelle organisation est alors d’aller chercher une compensation de la part du gouvernement canadien pour toutes les victimes de l’internement en plus de s’assurer qu’une telle injustice ne survienne jamais à d’autres citoyens canadiens à l’avenir.

Dans son entrevue, Lena raconte être de nature gênée et qu’elle est habituée à ne pas s’exprimer beaucoup. Cependant, elle témoigne s’être impliquée rapidement au sein des réunions locales de la NAJC et de parler fréquemment durant les rencontres. Toujours durant sa discussion avec McRae, Lena reste floue sur son implication au sein de l’organisation, mais elle souligne qu’il est important que les Canadiens connaissent l’histoire tragique de leurs voisins issei et nisei de sorte à ce que cet épisode honteux ne disparaisse jamais de notre mémoire collective.

En 1984, le NAJC présente un mémoire intitulé « Democracy Betrayed : The Case for Redress » (« La démocratie trahie : Les arguments en faveur d’une réparation ») qui demande au gouvernement d’agir concernant l’internement des Canadiens japonais entre 1941 et 1945. Après moult discussions, une entente est finalement conclue en août 1988 avec le gouvernement de Brian Mulroney et peu de temps après, le premier ministre présente ses excuses officielles pour les victimes de l’internement. Le gouvernement offre aussi une compensation de 21 000 $ pour chacune des victimes, des pardons officiels pour ceux et celles qui furent emprisonnés injustement et la citoyenneté canadienne pour les Canadiens japonais et leurs descendants qui furent déportés au Japon.

Pour Lena, les réparations du gouvernement l’ont aidé à s’ouvrir sur son passé. Elle mentionne ainsi : « Quand la réparation est arrivée… nous avons commencé à sortir toutes nos histoires pour que les gens sachent ce qui nous est arrivé. Ainsi, nos enfants sauraient ce qui s’est passé. Sinon, ils ne le sauront jamais. » (Lena Hayakawa à Matthew McRae, Musée canadien pour les droits de la personne).

Article rédigé par Julien Lehoux pour Je Me Souviens.

Sources :

- « Internement canadien japonais », Valour Canada.

- « Internement des Canadiens d’origine japonaise : prisonniers dans leur propre pays », L’encyclopédie canadienne/The Canadian Encyclopedia.

- « L’internement des Canadiens et des Canadiennes d’origine japonaise », Musée canadien pour les droits de la personne/Canadian Museum For Human Rights.