Du 20 au 28 décembre 1943, l’Armée canadienne vit son « petit Stalingrad » dans la ville d’Ortona, en Italie. Célèbre pour son impact stratégique, la bataille d’Ortona demeure l’une des plus grandes victoires de l’Armée canadienne durant la guerre, mais sous des coûts terribles.

Après une campagne réussie en Sicile du 9 juillet au 17 août 1943, les Alliés débarquent en Italie dans l’intention d’en déloger définitivement les forces de l’Axe et de renverser le régime du dictateur Benito Mussolini. Le 3 septembre, l’Armée canadienne est ainsi déployée aux côtés des troupes britanniques dans les opérations subséquentes à l’est de la péninsule. De fait, durant tout l’automne, les soldats canadiens remontent le pays en enchaînant les victoires – notamment à Campobasso.

La bataille d’Ortona est la culmination de la campagne de la rivière Moro, menée du 4 décembre au 4 janvier 1944. Dans son ensemble, l’intention de la campagne est de briser les lignes de défenses allemandes, de sorte à éventuellement atteindre Rome, la capitale italienne. Ortona est une position stratégique importante grâce à sa position parmi les défenses allemandes. De plus, son port a le potentiel d’offrir un accès intéressant pour les Alliés. Ainsi, lorsque l’Armée canadienne est chargée de capturer la ville, c’est toute la 1re division d’infanterie qui est mobilisée.

Le trajet jusqu’en ville

L’Armée canadienne fait beaucoup de millage dans la péninsule italienne, depuis leurs débarquements à l’extrémité de la « botte », à Reggio Calabria. L’Italie est un pays parsemé de plusieurs rivières qui traversent son territoire de part en part. Ces rivières sont donc des lieux de fortifications idéales pour les troupes fascistes et nazies. Les Alliés rencontrent ainsi des défenses ennemies de plus en plus farouches durant leur montée vers le nord. De fait, lorsque les armées canadiennes, britanniques et indiennes tentent de se rendre à Ortona en passant par la rivière Moro, ils sont confrontés à un parcours particulièrement difficile et dangereux.

La ligne de défense allemande à la rivière Moro est étendue sur plusieurs kilomètres et les Alliés lancent l’assaut sur différents points importants. Le 6 décembre, les troupes canadiennes attaquent Villa Rogatti, San Leonardo et San Donato dans le but de traverser la rivière et de former une tête de pont. Les succès sont variables : les régiments envoyés réussissent à capturer quelques positions, mais la riposte allemande est intense et force les Canadiens à modifier leurs plans.

Le plan initial ayant échoué, jusqu’au 9 décembre, les unités canadiennes, néo-zélandaises et indiennes renouvellent les attaques autour de la rivière et ouvrent un passage pour les chars. Les jours suivants, les Alliés traversent alors la rivière et tentent de sécuriser l’autre rive.

L’un des obstacles avant Ortona est un ravin que les Allemands fortifient aux environs de San Leonardo: le gully. Pour réussir leur percée, les troupes canadiennes passent alors plusieurs jours à franchir le ravin. Le 14 décembre, l’État-major allié décide que la meilleure action serait de prendre à revers les défenses allemandes en passant par le village de Casa Berardi. Supporté par les chars du Ontario Regiment, c’est le Royal 22e Régiment qui est chargé de capturer le village et de forcer la retraite ennemie. La capture du village est beaucoup plus difficile que prévu, cependant. En effet, malgré le support de l’artillerie et des chars alliés, les soldats allemands sont bien retranchés et font des dégâts terribles aux membres du 22e. L’officier Paul Triquet persiste toutefois et continue sa charge jusqu’à atteindre son objectif : le manoir de Casa Berardi. De là-bas, Triquet mobilise ses troupes et maintient sa position face aux contre-attaques ennemies.

La victoire à Casa Berardi permet aux Alliés de capturer le ravin les empêchant d’avancer plus loin. Peu de temps après, l’objectif principal se révèle alors : la ville d’Ortona.

La bataille

Après les intenses combats aux abords de la rivière Moro, l’armée canadienne pénètre finalement dans la ville d’Ortona le 20 décembre, où le plus dur reste à surmonter. La 1. Fallschirmjäger-Division, la 1re division parachutiste allemande, est chargée de défendre la ville des troupes canadiennes. Si ceux-ci se sont déjà bâti une certaine expérience des combats depuis la campagne de Sicile, ils ne sont pas aussi expérimentés que la division allemande qui a combattu partout en Europe : au Danemark, en Norvège, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grèce et en Union soviétique. Les parachutistes ne sont pas non plus étrangers à la violence, accumulant déjà plusieurs crimes de guerre horribles contre les populations civiles italiennes depuis leur mobilisation.

Les combats à Ortona sont particulièrement brutaux. En anticipation de l’arrivée des Alliés, les défenseurs allemands piègent tous les coins des rues de la ville avec des mines, des grenades, des mitrailleuses et des tireurs embusqués. L’objectif est ainsi de ralentir et d’embourber l’avancée canadienne au maximum. Utiliser les rues pour progresser dans la ville est donc impossible. Les soldats canadiens optent alors pour une tactique de combats urbains, innovants à l’époque : le mouse-holing.

Le mouse-holing consiste à utiliser des explosifs pour forcer des passages entre les murs de bâtiments adjacents. Une fois une partie du mur démoli, les soldats lancent alors des grenades pour sécuriser la zone de tout ennemi. La tactique dévastatrice, cependant, recèle son lot de risques alors qu’ils forcent les soldats dans des combats rapprochés dans des zones très restreintes ou sur différents étages. Le tout n’est pas sans mentionner non plus les risques collatéraux sur les civils réfugiés dans la ville !

Comme l’énonce un rapport rédigé des années après la bataille, l’art du combat urbain est parfois maîtrisé à la dure. Malgré leurs années d’entraînements en Grande-Bretagne, les soldats canadiens ne sont pas formés pour une telle bataille urbaine. De fait, outre le mouse-holing, leurs méthodes pour déloger les Allemands se développent sur le coup, à mesure que les combats font rage. C’est donc après une semaine de combats acharnés, livrés de maison en maison, que les Allemands décident de quitter la ville. Les Canadiens obtiennent ainsi la victoire le 28 décembre 1943.

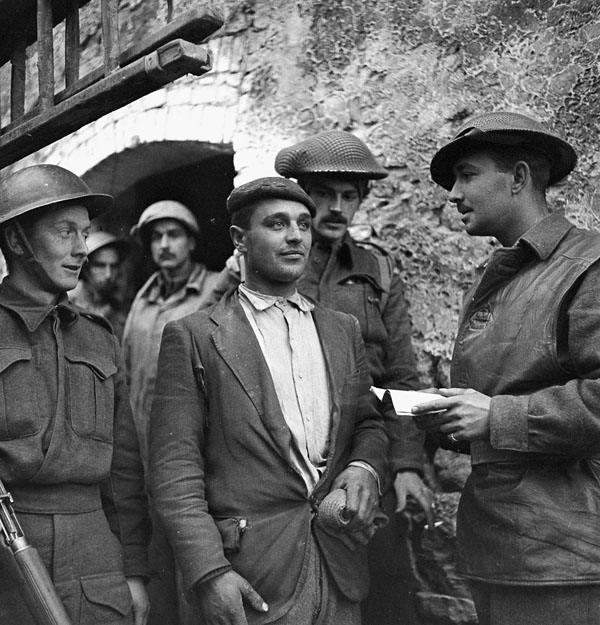

Au-dessus : Le 27 décembre l’officier Roy Boyd de la compagnie C du Loyal Edmonton Regiment est enseveli sous des ruines à Ortona où il y reste durant plus de trois jours. Il est finalement retrouvé et secouru le 30 décembre, trois jours plus tard (source : Bibliothèque et Archives Canada).

Ernest « Smokey » Smith (1914-2005)

Né en Colombie-Britannique Ernest Smith s’enrôle dans les Seaforth Highlanders of Canada en 1940 pour tenter de gagner sa vie. C’est en Sicile que Smokey voit ses premiers combats, tandis que son régiment combat à Leonforte, à Agira et à Regalbuto, entre autres. En Italie, Smokey participe aux combats autour de la rivière Savio à la fin octobre 1944. Lors d’une contre-attaque allemande, le 22 octobre, Smokey mobilise ses collègues et réussit à abattre un char et plusieurs soldats à lui seul tout en protégeant la vie de l’un de ses camarades blessés. Pour ses actions, Smokey reçoit la Croix de Victoria. Écoutez ce qu’il a à dire concernant la bataille d’Ortona :

Conclusion

En total, l’Armée canadienne vécut 2 339 pertes (1 375 décès et 964 blessés) durant les combats autour de la rivière Moro et durant la bataille d’Ortona. La bataille est aussi désastreuse en termes de pertes civiles avec 1 314 Italiens décédés. Ortona est complètement détruite au lendemain des combats, car si le mouse-holing est une tactique efficace, elle demeure très destructrice ! Durant la guerre, la ville sert comme arrêt pour les Alliés avant de poursuivre la campagne plus loin. Cependant, cela prend plusieurs années avant qu’elle ne soit entièrement reconstruite.

Après la bataille, plusieurs rapports ont été écrits pour évaluer la performance des Canadiens et sur les différentes stratégies adoptées. En effet, à ce moment de la guerre, Ortona fut le plus grand engagement canadien qui se termina aussi en victoire. De fait, Ortona devient grandement étudié par les militaires canadiens des années après pour y évaluer ses apports concernant l’organisation, la communication, le mouvement de troupes et l’armement, entre autres. La capture de Ortona demanda un prix en vie humaine très sévère, mais qui devint formateur pour l’Armée canadienne.

Photo de couverture : Le Lance Corporal E.A. Harris du Loyal Edmonton Regiment tire sur des Allemands, à Ortona, le 21 décembre 1943 (source : Bibliothèque et Archives Canada).

Article rédigé par Julien Lehoux pour Je Me Souviens. Pour en savoir plus sur la bataille de Ortona et le vécu des soldats canadiens durant celle-ci, nous vous conseillons l’article de Catherine Dion-Gagnon qui retrace le parcours de son grand-oncle Gérard Pelletier, décédé là-bas.

Sources :

- « Bataille d’Ortona », L’Encyclopédie canadienne/The Canadian Encyclopedia.

- « Le sergent (à la retraite) Ernest « Smokey » Smith, VC », Gouvernement du Canada/Government of Canada.

- « Noël à Ortona », Gouvernement du Canada/Government of Canada.

- « Noël à Ortone », Valour Canada.

- « « Smokey » Smith, VC », Valour Canada.

- « The Battle of Ortona », Liberation Route Europe.

- « Trous de souris en Italie », Valour Canada.

Cet article fut publié dans le cadre de notre exposition sur la campagne d’Italie : À travers les lignes et les vignes. Consulter notre exposition pour en apprendre davantage sur l’histoire des soldats et des infirmières canadiennes envoyées en Italie !