À chaque 11 novembre, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, les Canadiens et Canadiennes s’arrêtent un instant pour se souvenir et commémorer leurs vétérans. Toutefois, quelles sont les origines du jour du Souvenir ? Quels sont ses symboles et comment cette journée est-elle célébrée ? Plongez dans les origines du jour Souvenir et découvrez ses traditions avec notre article !

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, le jour du Souvenir est fêté dans tous les pays du Commonwealth : la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et, évidemment, le Canada. Ainsi, le 11 novembre, plusieurs célébrations sont organisées afin de souligner le service militaire et les nombreux sacrifices des militaires de ces pays. Mais d’où vient la tradition du jour du Souvenir et que signifie-t-elle réellement pour les Canadiens et les Canadiennes ?

De la bataille de Paardeberg à la Première Guerre mondiale, l’histoire de cette journée de commémoration témoigne d’une évolution marquée par le devoir de mémoire et la reconnaissance envers celles et ceux qui ont servi. À cet effet, le jour du Souvenir a adopté plusieurs symboles et traditions pour honorer les vétérans : du coquelicot aux chants d’honneurs.

Le jour du Souvenir et son histoire

La nécessité d’honorer les militaires disparus n’est pas apparu de nul part. Au contraire, il rentre dans une longue tradition d’honorer les forces militaires. Au-delà de monter des statues ou des monuments, il était aussi important, selon les gouvernements, d’offrir une occasion de se rassembler et de commémorer les militaires : autant les ceux et celles y ayant laissé quelque chose que ceux et celles y ayant survécu.

Au Canada, les premières formes de commémoration publique viennent, sans surprise, directement de la Grande-Bretagne. En 1899, le Canada, alors dominion de la Grande-Bretagne, s’engage dans sa première grande opération outre-mer : la Guerre des Boers. Le 27 février 1900, les troupes canadiennes participent ainsi à la bataille de Paardeberg. Résultant en une victoire décisive dans la guerre, la participation des Canadiens fut soulignée comme primordiale à son succès.

À leurs retours, les vétérans canadiens de la guerre des Boers entreprirent rapidement à organiser des réunions festives pour souligner leurs participations. Durant ces soirées, des dîners et des danses se mélangèrent ainsi à des volets plus commémoratifs afin de se souvenir des 267 Canadiens ayant péris durant la guerre.

Le jour de Paardeberg continua à être célébré chez les vétérans et leurs entourages jusqu’à l’avènement du jour de l’Armistice, le 11 novembre 1918. Pour le Canada, il est inutile de préciser que la Première Guerre mondiale (1914-1918) était à ce jour le plus gros conflit qu’il vécut en tant que nation. Le jour de l’Armistice, survenu le 11 novembre, indique ainsi la fin des combats, jusqu’à la signature du Traité de Versailles par après.

Dans les premières années, le jour de l’Armistice était célébré comme l’était le jour de Paardeberg, mais à plus grande échelle. En effet, lors d’un lundi choisi quelque part durant le mois de novembre, il devint coutume pour les vétérans, les familles des défunts et leurs proches de se réunir en privé ou dans un endroit public pour commémorer les disparus. De fait, ce n’est que dans les années 1930 que cette pratique devint de plus en plus populaire tandis qu’elle se mit à attirer le public général et les membres élus du gouvernement. Le jour du Souvenir, tel que nous le connaissons aujourd’hui, prend ainsi peu à peu forme.

Les formes et les symboles de la commémoration

Au Canada, le jour du souvenir est généralement célébré par le port d’un coquelicot sur la poitrine dans les semaines précédentes le 11 novembre. Pourquoi le coquelicot ? Ces fleurs poussent particulièrement bien dans la terre ayant été fraîchement brassée. En raison des bombes, des tranchées et différents mouvements de troupes, la terre a particulièrement été retournée durant la Première Guerre mondiale. De ce fait, beaucoup de coquelicots étaient visibles sur l’ensemble du territoire européen touché par la guerre. De nombreux soldats en ont ainsi parlé dans leurs lettres vers la maison.

Le soldat canadien John McCrae est particulièrement connu pour son poème « In Flanders Field », relatant directement de la présence des coquelicots. McCrae écriva son poème le 3 mai 1915, après avoir assisté au funéraille de l’un de ses amis et avoir remarqué plusieurs coquelicots aux alentours. Il publia par après son poème, qui reçut un fort accueil au Canada.

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved, and now we lie,

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

– John McCrae

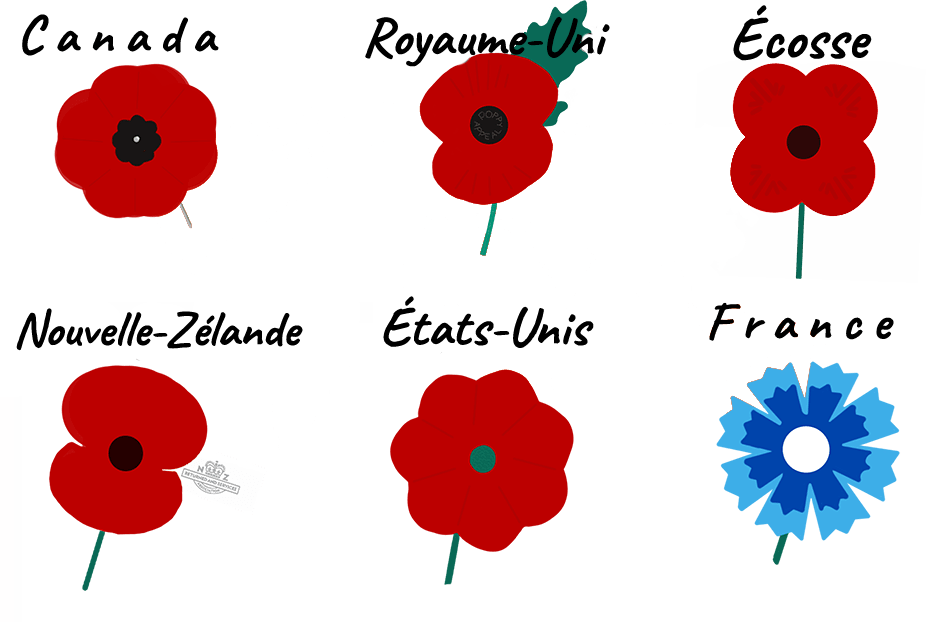

Cette fleur devint ainsi progressivement le symbole du jour de l’Armistice, puis, du jour du Souvenir. À souligner que le coquelicot fut aussi adopté par d’autres pays et sous d’autres formes. Par exemple, en 2006, le coquelicot violet a été adopté afin de souligner le service de tous les animaux décédés au combat.

Le 11 novembre, plusieurs parades et cérémonies sont organisées dans les différentes villes et municipalités du pays. Les unités militaires locales ayant reçu le droit de cité sont ainsi invitées à descendre dans les rues pour parader en l’honneur de leurs membres passés et présents. Accompagnant ces parades et les célébrations, une ou deux minutes sont consacrées au recueillement et au souvenir des vétérans – décédés ou non –. Certaines institutions tiennent aussi des messes spéciales en plus des parades et différentes cérémonies.

À Ottawa, une cérémonie est orchestrée chaque année. Celle-ci se compose de plusieurs étapes importantes et fondamentales, mais la séquence la plus importante est celle de « La Dernière Sonnerie », deux minutes de silence, suivi du « Réveil ». Ces moments sont directement inspirés de pratiques militaires. « La Dernière Sonnerie » signifie que le dernier poste a été inspecté et tous peuvent aller dormir. Quant au « Réveil », il marque le moment de se lever et le commencement d’un jour meilleur. Le tout est suivi de 21 coups de canons. Finalement, l’Acte du Souvenir est récité en français, en anglais et en langue autochtone par un vétéran.

La commémoration comme acte citoyen

La commémoration est un acte aussi social qu’individuel. Dans le cadre du jour du Souvenir, l’individu n’est pas obligé de participer aux nombreuses cérémonies. Beaucoup se contentent d’arborer le coquelicot. Mais ce simple geste, fort personnel, peut entraîner de nombreuses réflexions. Qu’est-ce que la commémoration pour soi et qu’est-ce que ça signifie pour soi ?

Tout autour de nous, des traces du passé et des sacrifices de nos ancêtres sont présents. La commémoration, même la plus simple, permet de s’ancrer dans notre territoire et de créer sa propre identité face à notre lieu et son passé. Que ce soit par les cérémonies du jour du Souvenir, par les expositions muséales ou bien les petits écriteaux commémorant un coin de rue, leurs implications et leurs symboliques restent personnelles à chaque personne qui côtoie ces différents signes commémoratifs.

La mise en valeur de certains objets et de différents lieux qui pourraient sembler banales par la commémoration permet de comprendre et de s’ancrer personnellement dans son passé. De plus, par le souvenir des différentes tragédies de notre histoire, cela permet de ne pas répéter les erreurs et atrocités qui ont eu lieu par avant. D’une certaine façon, la commémoration en tant qu’acte individuel et personnel, ou social, permet cette continuité de paix, dont plusieurs ont dû se sacrifier avant nous afin de l’atteindre. La Première Guerre mondiale a été particulièrement ravageuse, et les conditions des personnes ayant servi étaient très difficiles. Commémorer ses personnes lors du jour du Souvenir, ainsi que tous ceux qui ont servi par la suite, permet donc de comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Photo de couverture : Des gens déposent une couronne lors du jour de l’Armistice à Québec, le 11 novembre 1942 (source : Bibliothèque et Archives Canada).

Article rédigé par Aglaé Pinsonnault pour Je Me Souviens et publié originalement le 21 octobre 2022. Texte modifié et enrichi par Julien Lehoux, le 11 novembre 2025, pour Je me souviens.

En 2025, Je me souviens a publié son module sur le jour du Souvenir afin d’aider les enseignants à aborder le jour du Souvenir et ses commémorations d’une manière différente. Consultez le module complet ici.

Sources :

Pour une approche plus académique :

- Debra Marshall, « Making sense of remembrance », Social & Cultural Geography, vol. 5, no. 1, 2004, pp. 37-54 (en anglais).

- Barry Schwartz, « The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory », Social Forces, vol. 61, no. 2, 1982, pp. 374-402 (en anglais).

- Jay Winter & Emmanuel Sivan (dir.), « War and Remembrance in the Twentieth Century », Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 272 p. (en anglais).

À cela, nous recommandons aussi notre activité Souvenir et Bravoure, pour les élèves de la 3e à la 6e année du primaire, qui permet de retracer l’histoire du jour du Souvenir.