Objectifs d’apprentissage

Dans cette activité d’apprentissage, nous allons :

- reconnaître et explorer les contributions des anciens combattants et des membres des Forces armées canadiennes qui ont eu un impact positif sur la société canadienne

- prendre conscience des défis qu’ils ont surmontés dans l’armée et dans la société canadienne

- réfléchir à ce que signifie la résilience et à la manière dont les Forces armées canadiennes la démontrent, tant sur le champ de bataille que dans leur vie personnelle

Le jour du Souvenir

Chaque année, le 11 novembre, nous commémorons le service et les sacrifices des anciens combattants et des membres actuels des Forces armées canadiennes (FAC). Nous rendons hommage aux individus qui ont sacrifié leur confort pour éviter que la guerre n’atteigne le sol canadien. Aujourd’hui, ils continuent de préserver la paix et la sécurité à tous les Canadiens.

Servir dans les Forces armées, c’est accepter d’affronter des difficultés et de renoncer à certaines libertés personnelles, qu’il s’agisse de moments passés en famille jusqu’au sacrifice ultime : celui de sa propre vie. C’est souvent cette résilience face au danger et ce sens du sacrifice qui forgent de grands leaders. Dans ce module, nous allons explorer les histoires d’anciens combattants qui sont devenus des leaders au sein de leurs communautés et qui, même après leurs années de service, ont continué à se battre pour un meilleur Canada.

Les FAC au fil des années

L’objectif de ce module est de mettre en lumière les contributions des membres des FAC en dehors des champs de bataille. Toutefois, il ne faut pas oublier les sacrifices que tant d’autres ont faits pour servir leur pays. Les Forces armées canadiennes ont joué un rôle important dans les conflits mondiaux passés ainsi que lors de catastrophes naturelles au Canada, souvent au prix de grands sacrifices.

Clique sur le lien suivant pour en apprendre davantage.

Ligne du temps de l’évolution des Forces armées canadiennes

Réfléchis à la citation suivante sur le service et les sacrifices des Forces armées canadiennes.

Les gens qui font ces sacrifices méritent d’être honorés. On souligne donc aujourd‘hui ceux qu’on a perdus, mais aussi tous les vétérans et militaires qui se battent jour après jour pour que l’on puisse vivre en paix.

– Bruno Marchand, maire de Québec

Discussion

Selon toi, que veut dire Bruno Marchand par « Les gens qui font ces sacrifices méritent d’être honorés. On souligne donc aujourd‘hui ceux qu’on a perdus, mais aussi tous les vétérans et militaires qui se battent jour après jour pour que l’on puisse vivre en paix » ? Que signifie notre mode de vie au Canada pour ta famille et toi ?

Voici quelques conseils pour t’aider lors de tes discussions. Pendant tes échanges, souviens-toi des règles de bonne conduite et traite les autres avec respect.

Clique sur le bouton Afficher les astuces pour en savoir plus.

Afficher les astuces

Participe – Les discussions sont des occasions d’apprendre les uns des autres. Plus tu participeras, plus tu apprendras.

Fais preuve d’ouverture – Toutes les idées sont importantes. Partage des idées et réagis à celles des autres de manière respectueuse. N’aie pas peur de changer d’avis et d’envisager différentes façons de voir les choses.

Utilise des exemples tirés de l’activité d’apprentissage – Selon le sujet de la discussion, il peut être utile de faire des liens entre ce que tu partages et les expériences vécues durant l’activité. C’est un excellent moyen de renforcer tes apprentissages.

Réfléchis avant de partager – Demande-toi si tes idées sont utiles et pertinentes par rapport au sujet abordé, et si elles sont appropriées pour tout le monde dans la classe, y compris ton enseignant. Utilise un ton respectueux.

Résilience

Les membres des Forces armées canadiennes ont fait preuve d’une grande résilienceL’aptitude à affronter des épreuves et à se relever par la suite. sur les champs de bataille. Guidés par leur détermination et leur engagement envers leur pays, ils se sont battus pour un Canada libre et sécuritaire. Au terme de leurs brillantes carrières militaires, certains vétérans ont poursuivi leur chemin avec la même résilience et détermination en tant que civilsLes personnes ne faisant pas partie des Forces armées canadiennes., accomplissant des actions remarquables pour aider les Canadiens.

Journal

Pense à un moment où la résilience t’a aidé, ou a aidé quelqu’un que tu connais, à surmonter une épreuve difficile.

Voici quelques exemples :

- faire face à une personne qui t’a blessé

- accomplir quelque chose qui semblait impossible

- surmonter un échec (par exemple, en suivant des cours d’été après avoir échoué à un cours

Note ta réponse à l’aide de la méthode de ton choix. N’hésite pas à consulter les Pistes de réflexion pour le journal pour compléter l’activité.

Dans la section « Activation », nous avons discuté du service et des sacrifices des Forces armées canadiennes, et avons abordé le thème de la résilience. Examinons maintenant quelques exemples de l’impact positif qu’ont eu les anciens combattants et les membres des Forces armées canadiennes sur le Canada.

Réflexion

De quels droits et libertés bénéficient les Canadiens aujourd’hui, comparativement à 75 ans auparavant ? Quels droits et libertés es-tu reconnaissant d’avoir aujourd’hui ?

L’impact social des conflits

Les membres des Forces armées canadiennes sont à l’origine de nombreuses avancées dans la société canadienne. Même si leur objectif initial était de répondre aux besoins militaires, une grande partie de leurs recherches et des progrès réalisés a trouvé des applications positives dans la vie quotidienne.

Clique sur les onglets suivants pour en apprendre davantage.

La nécessité de prévenir les décès et les maladies liés à la guerre a conduit à de nombreux progrès médicaux. Né à Bowmanville, en Ontario, le colonel d’aviation Albert Ross Tilley travaillait à l’hôpital Queen Victoria d’East Grinstead durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y soignait principalement des membres de l’Armée de l’air qui avaient été gravement brûlés à la suite de l’abattement de leurs avions. Son travail l’a amené à développer des méthodes novatrices pour soigner les victimes de brûlures, telles que les bandages spéciaux et les bains de solution saline. De retour au Canada, il a fondé le tout premier centre de traitement des brûlures pour adultes à Toronto.

Beaucoup d’inventeurs canadiens ont réalisé d’importantes innovations technologiques dans le cadre de projets militaires. L’invention du walkie-talkie par Donald Hings en est un exemple. En 1937, Donald Hings a créé un premier modèle de walkie-talkie, alors appelé le « packset ». Il a cependant considérablement perfectionné cette technologie initiale en travaillant pour le gouvernement canadien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons qu’à cette époque, le téléphone cellulaire n’avait pas encore été inventé. Le walkie-talkie offrait donc un moyen fiable de communication sans fil. Pendant la guerre, environ 18 000 walkies-talkies ont été fabriqués à Toronto, en Ontario. Hings a été nommé membre honoraire du Corps royal canadien des transmissions, et la technologie qu’il a mise au point reste importante dans le domaine des télécommunications aujourd’hui.

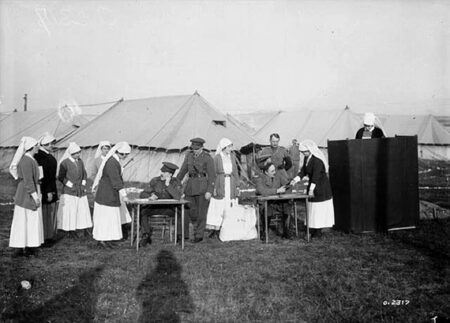

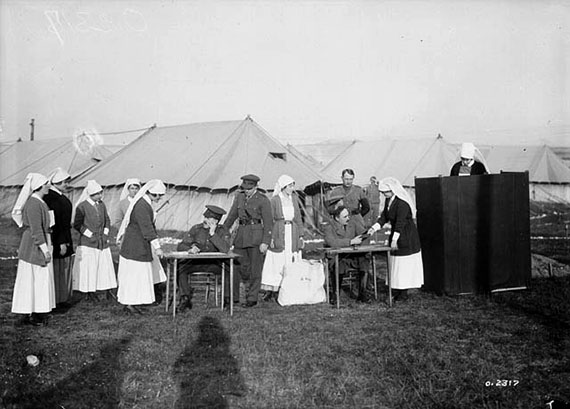

À la différence des autres pays alliés pendant la Première Guerre mondiale, le Canada était le seul pays où les infirmières militaires étaient considérées comme des officières à part entière dans les forces armées. Les infirmières canadiennes portaient le titre d’« infirmières militaires », un rang équivalent à celui de lieutenant, et gagnaient 2 $ par jour. Cette somme représentait le double du salaire d’un soldat de première classe dans les tranchées, et jusqu’à quatre fois le salaire quotidien moyen d’une infirmière dans certaines villes canadiennes. En 1917, les infirmières militaires sont devenues les premières femmes à obtenir le droit de vote aux élections fédérales, ouvrant ainsi la voie à d’autres femmes au Canada.

Nous venons d’explorer comment les membres des Forces armées canadiennes ont contribué aux avancées de la société canadienne. Leurs efforts ont eu des répercussions positives et concrètes dans notre quotidien. Examinons maintenant comment les pionniers et les acteurs de changement ont également lutté pour faire évoluer les choses au sein de l’armée.

Réforme militaire

Tout comme la société canadienne, les Forces armées canadiennes n’ont pas toujours été aussi inclusives qu’elles le sont aujourd’hui.

Au fil des années, de nombreuses personnes souhaitant servir leur pays se sont heurtées à des politiques gouvernementales discriminatoires qui les empêchaient ou leur interdisaient carrément de s’enrôler dans l’armée. C’est grâce au courage de plusieurs personnes extraordinaires que ces politiques ont été remises en question et que le service militaire est devenu accessible à tous.

Discussion

Pourquoi est-il important d’assurer la diversité et l’égalité au sein des Forces armées canadiennes ?

Clique sur les onglets suivants pour en savoir plus sur les individus extraordinaires qui se sont battus en faveur de la réforme militaire. Utilise le Journal d’apprentissage pour noter les contributions de ces pionniers et acteurs de changement.

Dès la déclaration de la Première Guerre mondiale en 1914, des Canadiens de partout au pays se sont empressés de s’enrôler dans l’armée. En décembre 1915, Jacob Courtney, un jeune homme noir d’Owen Sound, en Ontario, s’est porté volontaire pour servir son pays et a été envoyé à l’étranger dans un bataillon majoritairement blanc. Lors de la bataille du canal du Nord, en France, Jacob a assisté à de très violents combats. Cette bataille, qui faisait partie d’une offensive militaire menée par les Alliés, a conduit à la fin de la guerre en 1918. Jacob a reçu l’insigne de bonne conduite pour son service.

En 1917, le gouvernement canadien a adopté La Loi du Service Militaire, obligeant tous les hommes aptes au combat âgés de 20 à 45 ans à s’enrôler, selon ce qu’on appelle l’enrôlement forcé. Aucune politique de l’Armée canadienne ou du gouvernement du Canada n’excluait les Canadiens noirs du service militaire. En fait, le gouvernement ne consignait pas même l’ethnie des personnes qui s’enrôlaient dans les états de service. Malgré cela, les Canadiens noirs faisaient face à des obstacles et à des comportements racistes lorsqu’ils tentaient de rejoindre l’armée. Dans certains cas, les agents de recrutement locaux refusaient simplement les candidatures de Canadiens noirs. Inspiré par son frère Jacob Courtney, Henry Courtney a lui aussi voulu s’enrôler, mais il n’a pas trouvé de bataillon prêt à l’accepter.

Déterminés à servir leur pays, des Canadiens noirs d’un bout à l’autre du pays ont commencé à faire pression sur le gouvernement pour permettre à un plus grand nombre d’entre eux d’intégrer l’armée. Henry Courtney a écrit plusieurs lettres au rédacteur en chef du journal The Canadian Observer : « Je tiens toujours à faire ma part », affirmait Henry, « Je suis robuste et en bonne santé. Je n’ai jamais été malade ». Les lettres comme celle d’Henry ont aidé à convaincre l’armée d’accueillir davantage de soldats noirs dans l’Armée canadienne. Bien que la War Office britannique ait refusé d’autoriser des unités noires au combat, une solution a été proposée : la création d’un bataillon de main-d’œuvre. Le 5 juillet 1916, le ministère de la Défense et de la Milice a autorisé la formation du 2e Bataillon de construction, un bataillon entièrement composé de travailleurs noirs.

Henry Courtney a immédiatement saisi l’occasion de participer à l’effort de guerre et s’est enrôlé dans le bataillon le 30 août 1916. Pendant son séjour à l’étranger, lui et son bataillon ont aidé le Corps forestier canadien à réaliser des projets de construction et ont créé une infrastructure inestimable pour l’effort de guerre. Le rôle du 2e bataillon de construction était crucial, car il était chargé d’entretenir les routes utilisées pour transporter le ravitaillement entre les camps militaires. Il s’occupait également de l’approvisionnement en eau et en bois d’œuvre, essentiel pour renforcer les tranchées et pour construire des ponts et des postes d’observation durant la guerre.

Jacob et Henry Courtney ont fait preuve de courage et de détermination. Des communautés noires de tout le pays ont démontré leur dévouement envers le Canada en servant pendant la Première Guerre mondiale. Près de 1 300 Canadiens noirs se sont joints au Corps expéditionnaire canadien (CEC), démontrant leur bravoure et leur résilience lors d’une période difficile pour tous.

Michelle Douglas a intégré les Forces armées canadiennes en 1986, après des études en droit à l’université. Ayant excellé dans sa formation militaire, elle a été invitée à rejoindre une unité d’élite de la police militaire : l’Unité des enquêtes spéciales (UES). L’UES était chargée d’enquêter sur les crimes les plus graves au sein de l’armée, ce qui incluait à l’époque les allégations d’homosexualité.

Pendant la Guerre froide (de 1947 à 1991), le gouvernement canadien s’est inquiété de la possibilité que les personnes homosexuelles au sein de l’armée, de la GRC et de la fonction publique puissent représenter une menace pour la sécurité. À cette époque, de nombreuses personnes gardaient leur orientation sexuelle secrète pour éviter d’être persécutées. Cela a amené les représentants gouvernementaux à penser que ces personnes pourraient faire l’objet de chantage pour livrer des renseignements protégés.

Alors que Michelle Douglas travaillait pour l’UES, l’unité a reçu des allégations concernant son orientation sexuelle. Bien qu’elle ait été interrogée et qu’on lui ait demandé de passer un test polygraphique, elle a toujours nié les accusations et refusé de dénoncer d’autres membres des Forces armées qui étaient homosexuels. Michelle Douglas n’a pas abandonné : elle est retournée dans son unité et a poursuivi son travail, même si ses collègues et ses supérieurs refusaient de lui parler ou de lui assigner des tâches. Après avoir d’abord nié les allégations, Michelle Douglas a choisi de révéler son orientation sexuelle, même en sachant que cela mettrait un terme à sa carrière militaire. Elle a été licenciée en 1989, sous prétexte qu’elle n’était « pas avantageusement apte à être embauchée en raison de son homosexualité ».

En 1990, Michelle Douglas a intenté un procès contre le gouvernement canadien pour la manière dont il l’a traitée, transformant son expérience en une occasion de faire changer les choses. Cette poursuite a amené les Forces armées canadiennes à modifier leur politique contre l’homosexualité en 1992, deux ans avant que la Cour suprême ne reconnaisse officiellement l’orientation sexuelle comme un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Depuis plus de 30 ans, Michelle Douglas continue de défendre les droits des personnes 2ELGBTQI+Des acronymes comme 2ELGBTQI+ n’auraient pas été utilisés à l’époque. Des termes comme « homosexuels » étaient plus courants. L’acronyme 2ELGBTQI+ est employé ici, car il englobe un large éventail d’identités et d’expériences. L’emploi de tels termes de manière rétrospective nous aide à mieux comprendre et à reconnaître la diversité des identités de genre qui existaient dans le passé, même si elles n’étaient pas désignées ainsi à ce moment-là. au Canada. En 2023, les Forces armées canadiennes l’ont nommée colonelle honoraire pour le groupe du Chef – Conduite professionnelle et culture. Elle sert le Canada avec fierté dans ce nouveau rôle et estime qu’il s’agit d’un acte de réconciliation important pour reconnaître les contributions de tous les Canadiens.

Michelle Douglas incarne le courage, l’intégrité et l’altruisme. À une époque où plusieurs vivaient dans la peur que leur orientation sexuelle soit révélée, elle a fait le choix de se dévoiler publiquement à sa famille, à ses employeurs et à l’ensemble des Canadiens.

Quand les gens unissent leurs forces, rien ne peut les arrêter. Formez des groupes avec des personnes qui partagent les mêmes idées que vous, et agissez ensemble pour concrétiser votre mission. Ne vous laissez pas décourager par le manque de temps ou d’argent.

– Michelle Douglas

Durant la Première Guerre mondiale, des milliers d’hommes autochtones aspiraient à servir dans le Corps expéditionnaire canadien et ont parcouru des centaines de kilomètres pour se rendre aux bureaux de recrutement. Plus de 4 000 membres inscrits des Premières Nations ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Des milliers d’autres soldats inuits, métis et non inscrits se sont également enrôlés, mais leur identité autochtone n’était pas toujours documentée. De nombreux soldats autochtones ont acquis une grande réputation au sein des forces militaires; Oliver Milton Martin était l’un d’entre eux.

Né en 1893 dans la réserve des Six Nations de la rivière Grand, Martin était membre de la nation Kanyen’kehà:ka (Mohawk). Il a intégré les Haldimand Rifles en 1909, avant de s’enrôler pour la Première Guerre mondiale en 1916. Il a ensuite été réaffecté au 107e bataillon (Timber Wolf), au sein duquel il a combattu en France et en Belgique. En 1917, après avoir survécu à une attaque au gaz, Martin a rejoint le Royal Flying Corps et s’est rendu en Angleterre pour suivre une formation d’observateur. En juin 1918, il est devenu l’un des rares pilotes autochtones ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale.

Même si certains soldats des Premières Nations se sentaient respectés par leurs pairs sur le champ de bataille, des incidents de discrimination se produisaient encore. Lorsque Martin était lieutenant, il a été chargé de transporter 400 soldats autochtones vers un camp militaire. Leur train faisait une escale de quatre heures à Londres. Les officiers supérieurs ont averti Martin de ne laisser aucun de ces soldats autochtones quitter le quai car ils craignaient qu’ils ne causent des problèmes en ville. Faisant fi des consignes de ses supérieurs, Martin a permis aux soldats de quitter la gare. Tous sont revenus à l’heure, sans causer le moindre problème.

De retour au Canada en 1919, Martin est devenu enseignant, tout en poursuivant son service en tant que lieutenant-colonel du Dufferin and Haldimand Rifles of Canada. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a servi le Canada sur le front intérieur en tant que colonel de la 13e Brigade d’infanterie. En 1941, il a été promu au rang de brigadier, devenant ainsi le premier Autochtone à occuper ce poste. Il a commandé la 18e Brigade d’infanterie à Nanaimo, en Colombie-Britannique, puis a commandé à la tête des troupes du District militaire no 2, en Ontario. Il a pris sa retraite de l’armée en 1944. Après la guerre, Martin est devenu la première personne autochtone à occuper un poste judiciaire en Ontario et a milité pour l’éducation et les droits des Autochtones. Il a témoigné devant le Comité spécial mixte de 1946 sur la révision de la Loi sur les Indiens et a été intronisé au Temple de la renommée des Indiens. En son honneur, la filiale no 345 de la Légion royale canadienne a été nommée « Brigadier O.-M. Martin ».

Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté en tant qu’Autochtone, Oliver Milton Martin a démontré son dévouement envers le Canada tout au long de sa carrière militaire. Il a risqué son propre statut de commission pour garantir que ses soldats bénéficient des mêmes droits que les soldats non autochtones et a enseigné à ses recrues avec gentillesse.

Réponds à la question suivante pour tester tes connaissances sur les soldats des Premières Nations qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale. Sélectionne ta réponse, puis clique sur Vérifier la réponse pour connaître ton résultat.

Politique de tolérance zéro

Les Forces armées canadiennes appliquent désormais une politique de tolérance zéro à l’égard de la discrimination et du harcèlement. Les membres sont tenus de respecter les valeurs du respect, de la dignité et de l’égalité.

Clique sur les liens suivants pour en apprendre davantage.

Site Web des Forces armées canadiennes

Section de la Défense nationale du site Web du gouvernement du Canada

Un Canada plus inclusif

Les membres des Forces armées canadiennes ont contribué à rendre l’armée plus inclusive. Après leurs années de service militaire, certains se sont aussi attaqués à des problèmes plus vastes liés au racisme, à la discrimination et à l’injustice au sein de la société canadienne. Ceux qui ont servi à l’étranger ont risqué leur vie pour leurs concitoyens, mais en rentrant au Canada, ils ont retrouvé les mêmes lois discriminatoires qu’à leur départ. Les expériences vécues dans l’armée ont poussé plusieurs vétérans remarquables à s’impliquer activement dans des mouvements sociaux et à faire pression sur le gouvernement pour qu’il modifie certaines lois.

Clique sur les onglets suivants pour en apprendre davantage. Utilise le Journal d’apprentissage pour noter les contributions de ces pionniers et acteurs de changement.

Né au sein de la Première Nation de Shawanaga, une communauté anichinabée située près de Nobel, en Ontario, le chef Francis Pegahmagabow est l’un des vétérans autochtones les plus décorés de la Première Guerre mondiale. Il s’est enrôlé en 1914, à l’âge de 23 ans, et est arrivé en France en février 1915. Il fait partie des plus de 4 000 soldats autochtones qui se sont engagés pour défendre les intérêts du Canada pendant la Première Guerre mondiale. Durant le conflit, il est devenu le tireur d’élite le plus efficace du Corps expéditionnaire canadien et a capturé plus de 300 prisonniers allemands. Il a pris part à la deuxième bataille d’Ypres en 1915, à la bataille du mont Sorrel en 1916, à la bataille de Passchendaele en 1917, à Amiens, et à la deuxième bataille d’Arras en 1918. À plusieurs reprises, il s’est rendu derrière les lignes ennemies pour recueillir des renseignements essentiels.

Durant la bataille de la Scarpe, sa compagnie était sur le point d’être encerclée alors qu’elle était presque à court de munitions. Pegahmagabow a traversé les tirs de mitrailleuses et a risqué sa vie pour obtenir des munitions afin que sa compagnie puisse se défendre contre l’attaque. Ses accomplissements lui ont valu un grand respect de la part de ses pairs. On lui a aussi décerné la Médaille militaire et deux agrafes, une distinction particulièrement marquante, puisque seuls 38 autres Canadiens ont reçu deux agrafes en reconnaissance de leur service. Il a également reçu l’Étoile de 1914-1915, la Médaille de guerre britannique et la Médaille de la Victoire. Francis Pegahmagabow est l’un des soldats autochtones les plus décorés de l’histoire militaire du Canada.

Après la guerre, il est retourné à la réserve de Parry Island (aujourd’hui connue sous le nom de Wasauksing First Nation) près de Parry Sound, en Ontario. En 1919, il a tenté d’obtenir un prêt en vertu de la Loi d’établissement des soldatsUn programme de prêts avantageux destiné aux vétérans pour les aider à acheter des terres, du bétail et du matériel pour l’agriculture., mais l’agent des IndiensLes agents des Indiens appliquaient les dispositions de la Loi sur les Indiens, qui avait pour but d’assimiler les membres des Premières nations et d’entraver leur souveraineté dans les réserves. local a rejeté sa demande. À cette époque, de nombreux soldats autochtones perdaient leur statut d’Indien à leur retour au pays, car ils avaient été absents trop longtemps de leurs réserves. C’était une situation injuste pour les soldats autochtones, qui s’étaient portés volontaires pour servir leur pays pendant la guerre. Décidé à agir, Pegahmagabow a soumis sa candidature pour devenir conseiller de sa communauté. Il a finalement été élu chef en 1921. En tant que chef, il a milité pour le droit de sa nation à l’autodétermination et a souvent défié les agents d’Indiens locaux. Tout au long des années 1940, il s’est allié à d’autres dirigeants autochtones pour contester le traitement réservé par le gouvernement aux peuples autochtones du Canada. Il s’est battu pour empêcher le gouvernement d’émanciperL’émancipation est une procédure légale destinée à mettre fin au statut d’Indien d’une personne. Remarque : Aujourd’hui, on n’utilise plus le terme « Indien ». un membre des Premières Nations et de lui retirer son statut d’Indien sans son consentement.

En 1945, il a intégré le gouvernement indien national, une organisation autochtone qui militait en faveur de l’autonomie gouvernementale des Autochtones, et a été élu chef suprême de l’organisation en 1949. Bien que Pegahmagabow soit décédé en 1952, il a vécu assez longtemps pour voir la réforme de la loi sur les Indiens en 1951. Cette dernière a mis fin à l’émancipation obligatoire des membres des Premières Nations et a levé l’interdiction du potlatch, des danses du soleil et d’autres cérémonies des Premières Nations.

Les médailles de Pegahmagabow sont exposées au Musée canadien de la guerre ; celles-ci témoignent de sa bravoure et de ses réalisations militaires exceptionnelles. À travers les nombreux rôles de leadership qu’il a occupés au cours de sa carrière militaire et par la suite, il s’est battu pour améliorer les conditions de vie des Canadiens autochtones. Pegahmagabow s’est distingué par sa détermination, son empathie et sa résilience.

Wee Hong (Walter) Louie est né en 1894 à Shuswap, en Colombie-Britannique. À l’époque, les enfants d’immigrants chinois n’obtenaient pas la citoyenneté canadienne à la naissance, même s’ils étaient nés au Canada. Jusqu’en 1948, les personnes d’origine chinoise vivant au Canada n’étaient pas admissibles à la citoyenneté canadienne et ne pouvaient pas voter aux élections. Malgré cela, Louie a choisi de se battre pour le Canada durant la Première Guerre mondiale et s’est enrôlé à Kamloops le 9 avril 1917. Son frère Wee Tan, en revanche, a été rejeté en raison de son origine ethnique. Refusant d’accepter cette décision, Wee Tan a passé trois mois sur la route pour se rendre à Calgary, où il a finalement trouvé un bataillon prêt à l’accepter. Les frères faisaient partie des 300 Canadiens d’origine chinoise ayant servi le Canada pendant la Première Guerre mondiale.

Louie a d’abord suivi une formation d’artilleur, puis il est parti en France avec le 29e bataillon, où il a échappé plus d’une fois à la mort. Au cours de la bataille d’Arras, en France, les troupes allemandes ont violemment attaqué le bataillon en utilisant des gaz toxiques et de l’artillerie. Heureusement, Louie a survécu. Plus tard, en août 1918, son bataillon a parcouru plus d’un kilomètre de terrain à découvert en plein jour, sous une pluie de tirs, afin de s’emparer d’une voie ferrée près du village de Rosières, en France. À la fin de la guerre, Louie était devenu chauffeur et spécialiste des communications sans fil, où il a appris les rudiments de la réparation des radios.

De retour à la maison après la guerre, il a fait des études universitaires en ingénierie électrique. Il a ensuite déménagé à Orillia, en Ontario, où il a acheté un magasin pour vendre et réparer des radios. En raison de son origine chinoise, on lui a refusé un permis d’exploitation commerciale. Déterminé à ouvrir son commerce, il a donc décidé d’envoyer une lettre au premier ministre William Lyon Mackenzie King, accompagnée de ses uniformes et de ses médailles. Dans la lettre, il expliquait qu’il retournait les médailles et les uniformes en signe de protestation. Louie était né au Canada et s’était battu pour le pays, et pourtant, on lui refusait le permis dont il avait besoin pour ouvrir son commerce à cause de ses origines chinoises. King lui a répondu en lui rendant ses affaires et en s’excusant. Le permis d’exploitation commerciale lui a été accordé par la suite. Louie a géré son entreprise, West End Radio, jusqu’à sa retraite en 1976.

Le récit de Walter Louie témoigne de sa grande détermination et de sa volonté de servir le Canada. Il était résolu à se battre pour le Canada et à ouvrir son propre commerce, ce qui démontre sa détermination et sa capacité à surmonter les obstacles.

Même si le sentiment anti-asiatique était déjà présent au Canada, la Deuxième Guerre mondiale a largement contribué à la hausse des politiques anti-japonaises de la part du gouvernement canadien. Le 7 décembre, les forces japonaises ont bombardé Pearl Harbour, et le Canada a officiellement déclaré la guerre au Japon. En vertu de la Loi sur les mesures de guerre, toutes les personnes d’origine japonaise, quelle que soit leur nationalité, sont devenues les sujets d’un pays ennemi et devaient s’inscrire auprès du gouvernement. En février 1942, le premier ministre Mackenzie King a ordonné l’expulsion forcée de toutes les personnes d’origine japonaise de la côte pacifique du Canada. Environ 22 000 Canadiens d’origine japonaise ont été touchés.

Frank Moritsugu était âgé de 19 ans quand sa famille et lui ont été contraints d’abandonner leur maison de Vancouver pour s’installer dans les camps d’internement. Ils n’ont pas pu emporter grand-chose avec eux, et la plupart des biens qu’ils ont laissés derrière ont été vandalisés ou volés. La famille Moritsugu a été séparée et envoyée dans trois camps d’internement différents. Conformément aux règles de leur internement, les Canadiens d’origine japonaise pouvaient sortir des camps d’internement s’ils acceptaient de quitter la Colombie-Britannique et de s’installer dans une province de l’Est canadien. Après deux ans de séparation, Frank Moritsugu a retrouvé sa famille à St Thomas, en Ontario, où celle-ci s’était installée pour travailler dans une ferme.

Cependant, alors que la guerre avec le Japon se poursuivait, les Forces armées avaient besoin de membres parlant japonais pour agir comme interprètes pour les prisonniers de guerre japonais. Frank Moritsugu, un Canadien d’origine japonaise, voulait se battre pour le Canada. En 1945, il s’est volontairement enrôlé dans le Corps du renseignement de l’Armée canadienne. Ses parents étaient mécontents de sa décision. Il leur a toutefois expliqué que s’enrôler était une façon de montrer aux Canadiens que les Canadiens d’origine japonaise étaient aussi patriotes que n’importe qui, et qu’ils méritaient d’être traités sur un pied d’égalité. Au cours de son service, Moritsugu a participé à des opérations de renseignements aux côtés des troupes britanniques en Inde et au Sri Lanka. Il était notamment chargé d’enseigner la langue japonaise aux troupes et d’agir en tant que traducteur.

Bien que la guerre ait pris fin en 1945, les politiques gouvernementales qui limitaient les déplacements des Canadiens d’origine japonaise ont été maintenues jusqu’en 1949; pas même les vétérans n’y échappaient. Quand Moritsugu est rentré de la guerre en 1946, on l’a obligé à avoir sur lui une carte de la GRC qui l’identifiait comme étant Japonais. Indigné, il a décidé de rédiger un article à ce sujet dans un journal canadien d’origine japonaise pour dénoncer l’absurdité de cette politique.

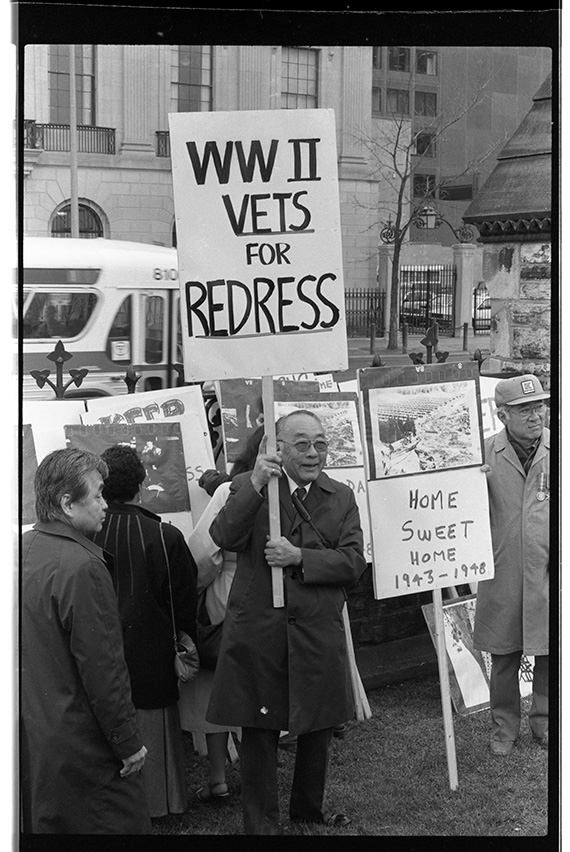

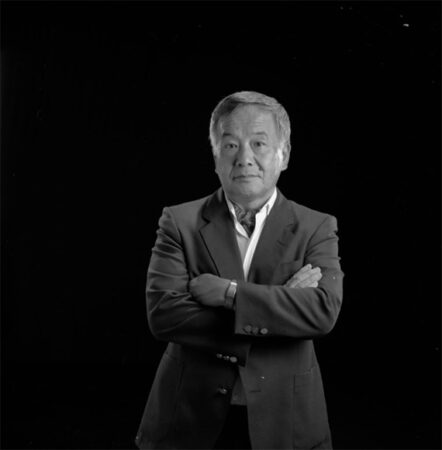

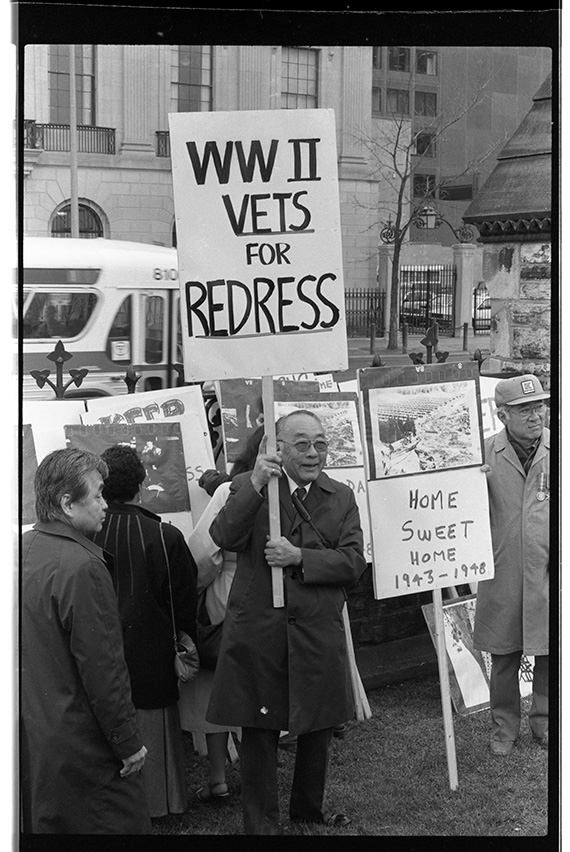

Dans les années 1980, les Canadiens d’origine japonaise ont lutté contre le gouvernement pour que celui-ci reconnaisse les mauvais traitements infligés à leur communauté pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tant qu’ancien combattant qui avait travaillé d’arrache-pied pour prouver sa loyauté envers le Canada, Moritsugu tenait à participer à ce combat. Il était membre de la branche torontoise de l’Association nationale des Canadiens d’origine japonaise et a participé à la diffusion des communications de l’équipe chargée de la campagne de réparation. En avril 1988, Moritsugu a également participé au rassemblement pour la réparation sur la Colline du Parlement. Les pressions exercées par la communauté japonaise ont porté fruit : le 22 septembre 1988, le gouvernement canadien a présenté ses excuses officielles aux Canadiens d’origine japonaise et a offert une indemnisation aux citoyens touchés par l’internement. Le gouvernement a également aboli la Loi sur les mesures de guerre et l’a remplacée par la Loi sur les mesures d’urgence, qui veille à ce que les actions du gouvernement soient conformes à la Charte canadienne des droits et libertés.

Le savais-tu ?

Plus de 50 000 femmes servirent dans l’armée, la marine et l’aviation canadienne durant la Deuxième Guerre mondiale. En plus d’être des infirmières, les Canadiennes travaillaient aussi dans différents postes de soutien : en mécanique, en communication, en administration, en divertissement, en journalisme, etc.

Miriam “Mimi” Friedmann est possiblement l’une des femmes canadiennes ayant servi le plus longtemps dans l’armée durant la Deuxième Guerre mondiale ! En 1939, au déclenchement de la guerre, Freedman décida de devenir conductrice d’ambulance : une tâche très dangereuse ! En effet, à ce moment, l’Allemagne nazie entreprend son siège de l’île de Bretagne – c’est le fameux « blitz ». En 1943, Freedman s’enrôle avec le Service féminin de l’Armée canadienne et devient l’une des rares femmes canadiennes à être déployée en Normandie. Là-bas, elle se fait remarquer pour ses talents d’interprète. En effet, Freedman savait parler l’Anglais, le Français, le Flamand, l’Allemand et le Néerlandais. Elle avait ainsi comme nouvelle tâche de faire la traduction entre les prisonniers de guerre et les civils locaux et l’armée canadienne. Freedman suit ainsi celle-ci en France, en Belgique et en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre.

Bien-être collectif

Un certain nombre d’anciens combattants ont fondé et dirigent des organisations, telles que des syndicats et des œuvres de bienfaisance, qui favorisent le bien-être collectifUn système qui se préoccupe du bien-être de la société et qui vise à garantir que les besoins des individus sont satisfaits..

Le savais-tu ?

L’Institut national canadien pour les aveugles ainsi que l’Association des Amputés de guerre ont été créés par des vétérans peu de temps après la Première Guerre mondiale. À l’époque, il n’existait presque aucune ressource pour aider les nombreux blessés revenus de la guerre en Europe et ce sont des vétérans qui se sont mobilisés en réponse. Plus de cent ans plus tard, ces organisations existent encore aujourd’hui pour venir en aide à la population !

Pour en apprendre davantage sur les contributions des vétérans après la Première Guerre mondiale, consultez notre exposition Mobiliser un pays : le Canada et la Première Guerre mondiale !

Ces organisations ont notamment contribué à la création de politiques gouvernementales qui ont aidé à améliorer la vie de Canadiens dans l’ensemble du pays.

Clique sur les onglets suivants pour en savoir plus sur les contributions des anciens combattants au bien-être collectif au Canada. Utilise le Journal d’apprentissage pour noter les contributions de ces pionniers et acteurs de changement.

Au début du 20e siècle, il existait encore peu de ressources pour les personnes souffrant d’un handicap physique. À mesure que de plus en plus de personnes revenaient blessées de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, de nouveaux organismes ont été mis sur pied pour leur venir en aide. Bien que ceux-ci aient d’abord été créés pour aider les anciens combattants, ils ont rapidement pris de l’ampleur pour aider les civils également.

Né en 1911, à Wentworth, John Gibbons Counsell a servi outre-mer au sein du Royal Hamilton Light Infantry. Lors du raid de Dieppe, Counsell a subi une blessure au dos qui l’a rendu paralysé à vie. À l’époque, il y avait encore peu de connaissances sur les lésions de la moelle épinière. La plupart des médecins jugeaient qu’il n’y avait pas grande chose à faire pour les individus atteints de telles lésions, les voyant comme des « handicapés sans espoir ». Pendant son séjour à l’hôpital, Counsell a traversé des périodes de grande dépression. Heureusement, grâce au soutien des médecins et de ses pairs, son moral s’est amélioré. De retour au Canada, il a commencé à militer pour les vétérans blessés. Croyant fermement en l’importance de l’autonomie chez les vétérans atteints d’une invalidité, Counsell a convaincu le gouvernement de fournir aux membres blessés des Forces armées des fauteuils roulants pliables et autopropulsés. Contrairement aux fauteuils roulants traditionnels, ceux-ci permettraient une meilleure mobilité et contribueraient à la réinsertion sociale des vétérans blessés.

En janvier 1945, Counsell a participé à l’inauguration du Lyndhurst Lodge, le premier centre de réadaptation au Canada pour les blessés médullaires. Initialement destiné aux anciens combattants, le Lyndhurst Lodge s’est progressivement adapté pour offrir des programmes aux civils. Quelques jours après l’ouverture du Lyndhurst Lodge, Counsell a fondé l’Association canadienne des paraplégiques (ACP), aujourd’hui connue sous le nom de Spinal Cord Injury Canada (Lésions médullaires Canada). L’ACP avait pour mission d’aider les individus souffrant de lésions de la moelle épinière à mener une vie active et indépendante. L’organisme a également créé des programmes de formation et de soutien pour les pairs. En 1951, Counsell a participé à la création du National Advisory Committee on the Rehabilitation of Disabled Persons (Comité consultatif national pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées) et a contribué à définir les fondements des politiques canadiennes actuelles en matière de handicap.

Stanley Grizzle est né à Toronto, en 1918. Jeune adulte, il a travaillé comme porteur de chemin de fer, l’un des rares emplois bien rémunérés pour les Canadiens noirs à l’époque. En 1938, Stanley Grizzle a fondé la Young Man’s Negro Association of Toronto, ce qui marqua le début d’une vie de lutte en faveur des droits des Canadiens noirs. En 1942, il a reçu un avis de conscriptionL’enrôlement de personnes pour le service militaire obligatoire., puis s’est joint au corps médical de Newmarket, en Ontario. Lors de son service en Angleterre, Stanley Grizzle a été affecté à l’entretien des latrines pour avoir refusé de servir comme ordonnance, soit l’équivalent d’un domestique personnel. Par la suite, il a été transféré aux entrepôts du quartier-maître, où il s’occupait de livrer les fournitures et le courrier. Il offrait aussi des soins médicaux dans les postes d’évacuation sanitaire. Vers la fin de la guerre, il a été promu au grade de caporal et a servi en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

En 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, Stanley Grizzle a repris son ancien métier de porteur pour les chemins de fer. Même s’ils occupaient un rôle important sur les trains, les porteurs rencontraient de nombreux obstacles. Ils pouvaient être congédiés sans raison, recevaient un salaire inférieur à celui des employés des chemins de fer qui n’étaient pas Noirs, et étaient contraints de travailler de longues heures, typiquement 72 heures, avec peu de chances de dormir. Déterminé à faire changer les choses, Stanley Grizzle est devenu président de la division Torontoise de la Fraternité des porteurs de wagons-lits à Toronto. Le syndicat a réussi à obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail pour ses membres.

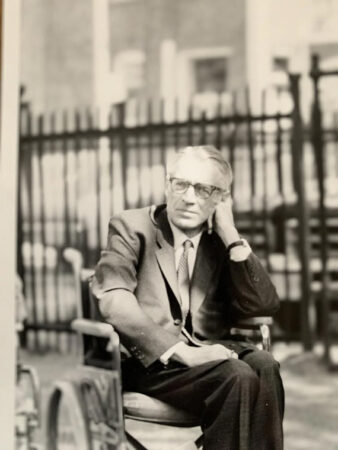

Stanley Grizzle a poursuivi ses efforts de militantisme après la guerre et est devenu un membre influent du Joint Labour Committee to Combat Racial Intolerance de Toronto (comité mixte des travailleurs pour combattre l’intolérance raciale). Ce comité a contribué à l’adoption du Fair Employment Act (la Loi sur l’équité en matière d’emploi) de l’Ontario en 1951, qui interdit de refuser un emploi à une personne en raison de sa race. Dans les années 1960, Stanley Grizzle a été embauché comme commis à la Commission des relations de travail de l’Ontario, faisant de lui le premier Canadien noir à occuper un poste au ministère du Travail de l’Ontario. En 1978, il est de nouveau passé à l’histoire en devenant le premier juge noir de la citoyenneté au Canada. Jusqu’à sa mort en 2016, il a continué à défendre les droits des travailleurs et de la citoyenneté.

Stanley Grizzle était fier de son service envers le Canada. Il a fait preuve de résilience et d’un profond sens de la justice, tant pendant son service militaire que par la suite. En tant que vétéran, il a continué à défendre sa communauté et son pays, contribuant à d’importantes avancées.

Quand je repense à la guerre, je remercie Dieu pour cette expérience. Elle m’a fait grandir. Depuis mon expérience dans l’armée, je crois fermement que les conflits devraient être réglés par des actions concrètes, mais non violentes.

– Stanley Grizzle

C’est à l’école secondaire qu’Hélène Le Scelleur sut qu’elle voulait faire une carrière dans l’armée. Pour elle, les Forces Armées Canadiennes représentaient une façon de servir dans un projet plus grand qui rendrait directement service aux autres. C’est ainsi qu’elle fit le choix de rentrer dans les réserves à la dernière année de son secondaire, en 1990.

Cependant, la vie dans l’armée n’était pas du tout facile pour les femmes, à l’époque. Le Scelleur raconte ainsi comment l’équipement n’était pas du tout adapté pour les femmes et que, notamment, son sac à dos lui provoqua plusieurs blessures chroniques au corps – des blessures qu’elle vit encore avec aujourd’hui. Malgré tout, Le Scelleur persévéra : passant de la réserve à l’armée régulière et montant progressivement les échelons.

Avec les Forces Canadiennes, Le Scelleur fut déployé deux fois en Bosnie : en 1996 et en 2002. Là-bas, elle a tenu des rôles administratifs au sein des services médicaux. Après tout, à ce moment, la mission du Canada était de stabiliser la région et de venir en aide aux populations locales. En 2007, Le Scelleur est envoyée en Afghanistan. Sa responsabilité est alors de coordonner le soutien médical aux équipes de combat déployées sur le terrain. La situation est plus tendue, toutefois. Un soir, le véhicule où elle était à bord fut touché par une bombe artisanale. L’attaque tua deux de ses collègues et en blessa plusieurs autres, dont Le Scelleur elle-même.

Si elle termina sa mission en Afghanistan, c’est à son retour au Canada qu’elle réalisa l’ampleur que cette attaque eut sur elle : trouble de sommeil, hyper vigilance, anxiété constante et ainsi de suite. Le Scelleur souffrait de Trouble de stress post-traumatique. Elle dut ultimement quitter l’armée.

Vivre avec sa maladie mentale ne fut pas facile et sa guérison fut très longue. Toutefois, elle n’abandonna pas. Après son service, Le Scelleur retourna aux études où elle décrocha une maîtrise et un doctorat en travail social. En parallèle de ses études, elle commença aussi une carrière professionnelle axée sur le bien-être et la santé mentale des vétérans. Durant plusieurs années, elle travailla notamment à accompagner les vétérans dans leurs nouvelles carrières civiles en les aidant à se retrouver personnellement et à s’adapter à une vie en-dehors de l’armée. Au-delà de la santé mentale, Le Scelleur conduit aussi de la recherche sur les douleurs chroniques encourues chez les vétérans et, plus particulièrement, chez les femmes dans l’armée – puisant directement dans ses propres expériences.

Bernard Castonguay est né à Montréal le 9 février 1921, d’une famille francophone. À 19 ans, Bernard s’enrôla volontairement avec les Royal Rifles of Canada, un régiment d’infanterie de Québec. Un an plus tard, il est envoyé, avec 2 000 autres Canadiens, défendre la colonie britannique de Hong Kong. En effet, avec le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, l’Empire du Japon devenait une menace réelle pour les États-Unis, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne qui avaient tous une présence en Asie. C’est ainsi que le Canada, par alliance avec la Grande-Bretagne, envoya un premier groupe de soldats pour défendre Hong Kong d’une potentielle attaque japonaise. Les choses se concrétisent éventuellement le 8 décembre 1941.

Avec les Winnipeg Grenadiers et leurs alliés britanniques, chinois et indiens, les Royal Rifles défendirent vaillamment la colonie des attaques japonaises. Cependant, l’armée japonaise réussit éventuellement à soumettre les défenseurs. La totalité des soldats canadiens sont ainsi placés dans des camps de prisonniers de guerre à Hong Kong et, plus tard, au Japon. Les conditions de vie dans ces camps sont atroces : la nourriture pour chaque prisonnier est insuffisante et de mauvaise qualité, les baraques sont à la merci de la température et des insectes et les maladies sont courantes. Pire encore : les prisonniers sont aussi soumis aux travaux forcés et les gardes les brutalisent fréquemment.

C’est dans ce contexte que Castonguay perdit partiellement la vue. En raison des mauvais traitements dans les camps, plusieurs prisonniers souffrirent de la perte de vision. Pour certains, cette perte était temporaire et revint lors de leurs retours au Canada. Pour d’autres, comme Castonguay, ce fut permanent.

En 1946, il fait un stage à l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) à Toronto. Là-bas, il apprend à vivre avec son handicape et à devenir complètement autonome. Il travailla par la suite durant 28 ans avec l’INCA, développant l’organisme partout au Québec. Castonguay donna, par exemple, des formations à d’autres personnes aveugles, allant même jusqu’à contacter directement des gens qui n’avaient pas connaissance de l’organisme ! Il travailla aussi dans l’administration et promut l’organisme dans les médias. Castonguay ne laissa jamais son handicape l’empêcher de fonctionner : jusqu’à son vieil âge, alors même qu’il avait perdu presque complètement la vue, il continua à jouer régulièrement au golf avec des amis.

Nous avons découvert des pionniers et des acteurs du changement inspirants qui ont grandement contribué à une société canadienne plus juste et inclusive. À travers leurs récits, nous avons mis en lumière des changements importants qui ont marqué l’histoire du Canada.

À toi maintenant !

Complète le jeu-questionnaire suivant pour tester tes connaissances sur les contributions des pionniers et des acteurs de changement au sein des Forces armées canadiennes.

Essaie de répondre aux questions suivantes en sélectionnant la bonne réponse, puis clique sur Vérifier la réponse pour connaître ton résultat.

Dans cette activité d’apprentissage, nous avons exploré :

- le sens du mot « résilience »

- les obstacles rencontrés par les membres des Forces armées canadiennes, tant dans l’armée que dans la société canadienne

- les contributions positives des membres des Forces armées canadiennes

Nous allons maintenant discuter de comment votre perception des pionniers et des acteurs de changement a changé au fil de cette activité. Utilise le Journal d’apprentissage pour t’aider lors de tes discussions.

Discussion

- Qu’est-ce qui fait de quelqu’un un pionnier ou un acteur de changement ?

- Quelles sont ses qualités ?

- Qui considères-tu comme acteur de changement dans ton entourage ou ta communauté ? Décrit comment cette personne apporte des changements positifs dans ta vie ou dans ta communauté.

- Est-ce que tous les acteurs de changement affrontent les défis de la même façon ?

Après cette discussion, il se peut que tu veuilles en apprendre davantage sur les pionniers et les acteurs de changement des Forces armées canadiennes.

Découvres-en davantage

Effectue des recherches sur un pionnier passé ou présent des Forces armées canadiennes et note les résultats de tes recherches à l’aide de la méthode de ton choix.

Tu peux inclure :

- Des renseignements généraux

- Son importance historique

- Les impacts positifs qu’il a créés au sein des Forces armées canadiennes ou de la société canadienne

- L’influence de son expérience dans les Forces armées canadiennes sur son désir de faire évoluer les choses

Tu peux choisir un pionnier ou acteur de changement parmi la liste suivante :

- Adelaide Helen Grant Sinclair

- Albert Ross Tilley

- Bert Sutcliffe

- Buckam Singh

- Cliff Chadderton

- Colonel Sidney Lambert

- Edith Monture

- Elizabeth Smellie

- Ellanore Parker and Murnie Pugh

- Gerald (Gerry) Bell

- Gerald Gladstone Parris

- Harry Botterell

- Jean Suey Zee Lee

- Karen Hermiston

- Lawrence Bruce Robertson

- Leonard Braithwaite

- Onondeyoh (Frederick Ogilvie Loft)

- Roger Sacho Obata

- Roy Mah

- Seldon Thomas Parris

- Trooper Minoru Tanaka

- William Andrew White

Découvre l’histoire d’un conflit mondial à travers le témoignage d’un ancien combattant.

Choisis l’une des vidéos suivantes, puis réponds aux questions correspondantes dans le format de ton choix.

REMARQUE : Le contenu des vidéos qui suivent peut être dérangeant pour certaines personnes. Ces vidéos traitent de sujets délicats, notamment des exemples de violence en temps de guerre, et s’adressent à un public averti.

Option 1 : Entrevue avec l’ancien combattant Romey Daley (en anglais seulement)

La guerre de Corée s’est déroulée entre 1950 et 1953. On la surnomme parfois la « guerre oubliée », car elle a été éclipsée par la Deuxième Guerre mondiale et que le nombre de Canadiens ayant servi en Corée est inférieur à celui des guerres précédentes. Pourtant, quand les troupes de la Corée du Nord ont envahi la Corée du Sud en 1950, plus de 26 000 Canadiens se sont portés volontaires pour participer au conflit.

Le vétéran Romey Daley était l’un de ces braves hommes. Dans la vidéo qui suit, Daley partage son vécu pendant la guerre, y compris les difficultés qu’il a rencontrées au front et à son retour au pays. « Ce n’est pas une guerre oubliée, mais une victoire oubliée », affirme-t-il.

Regarde la vidéo suivante, puis réponds aux questions correspondantes.

- Souvenir : Qu’est-ce que la vidéo « The Forgotten War: Korea » nous enseigne sur la guerre de Corée ?

- Compréhension : Selon toi, qu’entend Romey Daley par « Ce n’est pas une guerre oubliée, mais une victoire oubliée » ?

- Application : La Médaille canadienne de service volontaire pour la Corée a été créée en 1991. Quel a été l’impact de cette distinction sur les vétérans et sur les Canadiens en général? Comment les Canadiens peuvent-ils rendre hommage au service et au sacrifice des anciens combattants ?

- Analyse : Pourquoi crois-tu qu’il est important que des vétérans comme Romey Daley racontent leur histoire ?

- Évaluation : Peut-on qualifier Romey Daley de pionnier ou d’acteur de changement ? Justifie ta réponse en te basant sur des exemples et des éléments de preuve tirés de la vidéo.

- Création : Pense à trois questions pertinentes à poser à un vétéran au sujet de son expérience. Consigne ta réponse dans le format de ton choix.

Option 2 : Entrevue avec l’ancienne combattante Sandra Perron (en anglais seulement)

En 1989, à la suite d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne, les Forces armées canadiennes ont autorisé la participation des femmes au combat. Sandra Perron a été la première femme à occuper le poste d’officière d’infanterie au Canada, et a ensuite été nommée capitaine dans les Forces armées canadiennes. Elle a participé à deux missions en ex-Yougoslavie en temps de guerre et de troubles civils. Sandra Perron a été confrontée à d’importants défis en tant que femme dans l’armée, mais elle a persévéré et a même fini par commander 42 hommes lors d’un déploiement en Croatie.

Regarde la vidéo suivante, puis réponds aux questions correspondantes.

- Souvenir : Qu’est-ce que la vidéo « The Forgotten War: Balkans » nous enseigne sur la guerre des Balkans ?

- Compréhension : Selon toi, qu’entend Sandra Perron par « J’avais démoli tous leurs préjugés sur les femmes » ?

- Application : Sandra Perron a fondé l’organisme Le Pepper Pod, inspirée d’une manœuvre militaire qui consiste à couvrir son camarade pendant l’avancée vers l’ennemi. À ton avis, comment des organismes comme Le Pepper Pod apportent-ils du soutien aux vétérans ? Que peut-on faire d’autre pour les aider ?

- Analyse : Pourquoi penses-tu qu’il est important que des vétérans comme Sandra Perron partagent leur histoire ?

- Évaluation : Peut-on qualifier Sandra Perron de pionnière ou d’actrice de changement ? Justifie ta réponse à l’aide d’exemples tirés de la vidéo.

- Création : Pense à trois questions pertinentes à poser à un vétéran au sujet de son expérience. Consigne ta réponse dans le format de ton choix.

Sources liées au cours

Certaines images ont été fournies par Getty Images. Les autres images, graphiques, diagrammes et illustrations de ce cours, sauf indication contraire, ont été créés par TVO.

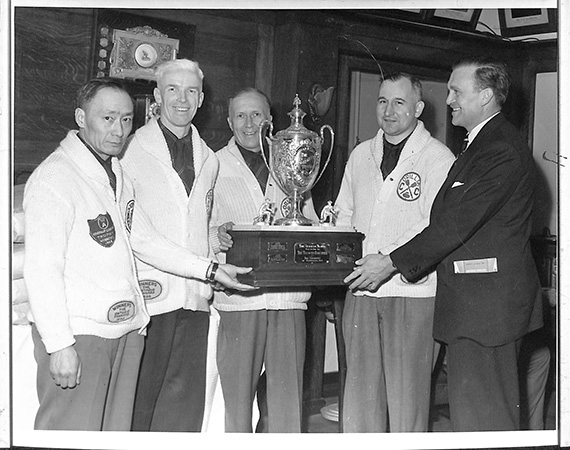

12 aviateurs autour de Ross Tilley. International Bomb Command Centre Digital Archive, University of Lincoln, URL. Publié s. d. et consulté le 28 juin 2024. Licence de Creative Commons Attribution – Utilisation non commerciale 4.0 (CC BY-NC 4.0).

Des fantassins du Loyal Edmonton Regiment utilisent un walkie-talkie pendant une avancée, Ortona, Italie, 21 décembre 1943. Bibliothèque et Archives Canada, PA-163932, URL. Publié le 21 décembre 1943 et consulté le 28 juin 2024.

Infirmières d’un hôpital canadien votant aux élections fédérales canadiennes. Bibliothèque et Archives Canada, PA-002279, URL. Publié en décembre 1917 et consulté le 28 juin 2024.

Portrait de Jacob Courtney, Compagnie « A », 157e Bataillon, CEF. Simcoe County Archives, 2008-126, URL. Publié vers 1916 et consulté le 28 juin 2024.

Michelle Douglas. Portrait militaire gracieusement fourni par Michelle Douglas.

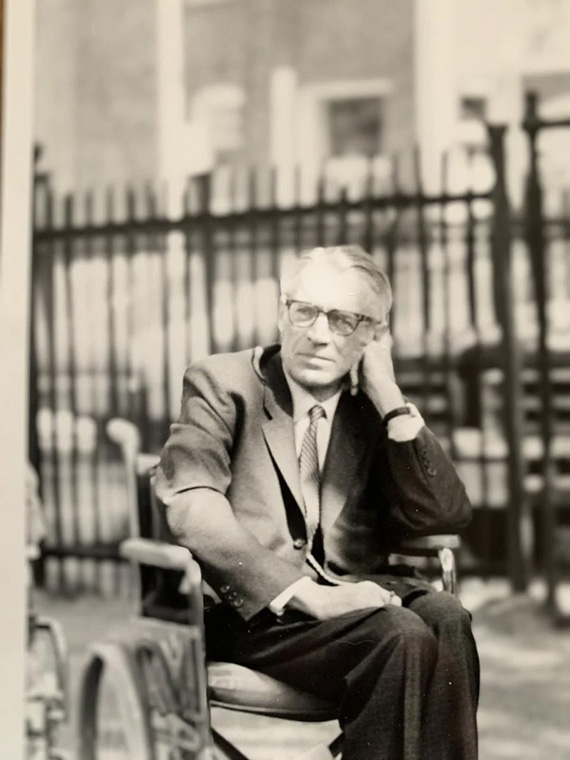

Brigadier Oliver M. Martin. Bibliothèque et Archives Canada, eCopy, URL. Publié entre 1943 et 1965 et consulté le 28 juin 2024.

Roger Obata avec une pancarte sur la Colline du Parlement à Ottawa, Ontario. Gordon King, Nikkei National Museum, URL. Publié en 1988 et consulté le 28 juin 2024.

Francis Pegahmagabow. Indiana University Museum of Archaeology and Anthropology, 1962-08-7679. Publié en 1962 et consulté le 28 juin 2024. Reproduit avec autorisation.

Wee Hong (Walter) Louie. Orillia Public Library. Consulté le 28 juin 2024. Reproduit avec autorisation.

Frank Moritsugu. Bibliothèque et Archives Canada, URL. Publié le 22 juin 1989 et consulté le 28 juin 2024.

Miriam Freedman. Bibliothèque et Archives Canada, PA-188717, URL. Accédé le 25 juillet 2025.

John Gibbons Counsell. Lésions médullaires Canada. Publié s. d. et consulté le 28 juin 2024. Reproduit avec autorisation.

Reconnaissance des vétérans, cérémonie de citoyenneté : St. Lawrence Hall, 157 King Street East (Stanley Grizzle portrait). City of Toronto Archives, Fonds 219, Series 2311, File 2074, Item 160, URL. Publié le 10 novembre 2005 et consulté le 28 juin 2024.

Hélène Le Scelleur. Anciens Combattants Canada, URL. Publié le 29 septembre 2021 et accédé le 25 juillet 2025.

Bernard Castonguay. Hong Kong Veterans Commemorative Association, E30659, URL. Accédé le 25 juillet 2025.